中国国民党迁台前历史

| 此条目体裁或许更宜作散文而非列表。 (2016年10月12日) |

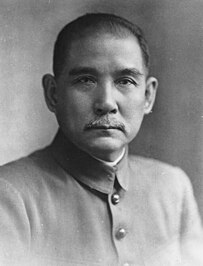

中国国民党迁台前历史是指中国国民党从1894年于夏威夷檀香山成立后而至1949年随中华民国政府播迁至台湾前的历史。中国国民党在1928年后,成为中华民国大陆地区唯一执政党。孙中山总理、张静江主席、蒋中正总裁、胡汉民主席四人在此历史时期长期担任中国国民党最高领导人。

建党时期[编辑]

| 年份 | 事件 |

| 清光绪20年(1894年)11月24日 | 兴中会成立,在中国国民党的传统中,将兴中会至中国国民党的发展历史视为一脉相承,故以兴中会成立的清光绪20年(1894年)作为该党的创党之年,而创党日(党庆)为11月24日。

在组建和训练新军时,一些开明地方大员如张之洞、端方等,注重招收有文化的青年入伍,和招收留学生任军官如蔡锷、阎锡山、许崇智等,这些知识青年读过书见识广,敢于持不同政见,不同于旧军官兵愚昧效忠皇权。同时革命党人如黄兴、宋教仁等注重开展兵运,秘密向新军中输送革命分子,如吴禄贞、赵声、孙武等。这些军内革命党人待命伺机发动起义。 1911年武昌首义是新军起义,然后响应的陕西、湖南二行省,是新军起义。接下来江西、安徽、江苏、浙江、福建、山西、四川、云南、贵州等地也是新军起义。除上海、两广辛亥革命起义是以民军商团为主之外,其他各地起义均为新军起义为主。辛亥革命也可以说是一场规模空间的新军大起义。 中国国民党自立党以来,为因应时势变化,多次实行党的改造。随着中华民国在中国大陆时期历经辛亥革命、讨袁护法、二次革命、东征、北伐、展开训政、黄金十年、剿共、八年抗战、参与创建联合国、五权宪法。直到其后中华民国政府在国共战争中节节败退,而于民国38年(1949年)播迁至台湾。 |

| 清光绪20年(1894年) | 正值中日甲午战争,孙中山赴夏威夷檀香山号召华侨亲友,创立“兴中会”革命救国组织。 |

| 清光绪31年(1905年) | 兴中会联合华兴会、光复会等几个重要革命团体,于日本东京组成同盟会。 |

| 清宣统3年(1911年)10月10日 | 革命党人领导的武昌起义,获中国各省响应,最终致清宣统皇帝溥仪逊位成功,中华民国肇建,中国政治制度由维持两千多年的帝制走向民主共和,为中国史上第一个民主共和国。 |

| 民国元年(1912年)1月1日 | 中华民国成立,同盟会成为合法组织。8月25日,在北京安庆会馆联合数个小型政党组成国民党。 |

| 民国2年(1913年)初 | 国民党在代理理事长宋教仁(理事长孙中山,当时国民党的实际掌权者)领导下,于全国选举中在参议院与众议院皆获得最多席次成为国会最大党。同年3月20日,宋教仁被暗杀。同年7月12日,孙中山等人发动二次革命与护法运动,旋即失败。11月4日袁世凯解散国民党。 |

| 民国3年(1914年)7月 | 孙中山等人于日本东京另组中华革命党,重新成为革命政党。 |

| 民国8年(1919年)10月10日 | 中华革命党在上海法租界改组为中国国民党。 |

建国至败迁[编辑]

| 年份 | 事件 |

| 1922年6月 | 孙中山亲手扶持的粤系军阀陈炯明发动兵变,炮击广州的非常大总统府。孙中山幸免于难,得出结论:单靠军事武装的革命,未必能成功;必须扩展国民党的党务,加强党的组织与力量。 |

| 1923年1月1日 | 孙中山发表《中国国民党宣言》和《中国国民党党纲》,宣布三民主义(民族主义、民权主义、民生主义)、五权宪法(立法权、行政权、司法权、监察权、考试权)为建国纲领。 |

| 1923年1月2日 | 国民党改进大会召开,通过了党纲和总章。按总章规定,国民党设总理一人,“代表本党,总揽党务”,总理之下设参赞、参议若干人;国民党设本部,管理全党事务,本部下设五部:总务部、党务部、财务部、宣传部、交通部,五部之中,“总务部”排名第一。孙中山任命彭素民、林伯渠为总务部正、副部长。 |

| 民国13年(1924年)1月 | 中国国民党在广州举行第一次全国代表大会,宣布党内改组完成,正式进入中国国民党阶段,同时也同意了苏联“联俄容共”的要求。 |

| 民国14年(1925年) | 以蒋中正领导的黄埔军校师生发动东征,平定广东,奠定隔年北伐的基础。 |

| 民国14年(1925年)7月1日 | 以中国国民党党员为首的国民政府在广州成立,由汪兆铭担任首位主席,蒋中正担任军事委员会常委,并于隔年发动北伐。 |

| 民国15年(1926年) | 中国国民党在1926年和1927年2次申请加入共产国际都被拒绝,但共产国际决议通过承认国民党为准共产党。蒋介石列名共产国际中央执行委员会名誉常委,是中国人在共产国际中最高地位。 |

| 民国15年(1926年)2月13日 | 中国国民党中央执行委员会全权代表胡汉民请求共产国际接纳国民党加入共产国际[1]。 |

| 民国15年(1926年)2月17日 | 共产国际执行委员会第六次全会的联共(布)代表团核心小组在会议中讨论议决,“关于接纳国民党(按照共产国际章程第17条)作为同情党加入共产国际的问题提交政治局讨论”[2]。 |

| 民国15年(1926年)2月18日 | 联共(布)中央政治局会议中对国民党加入共产国际问题进行讨论表决。最终会议决定:“鉴于广州国民政府的国际环境和中国革命运动的未来发展前景,认为有必要提前同国民党代表举行的非正式会议上说服国民党代表不要提出国民党加入共产国际的问题”。 |

| 民国15年(1926年)2月25日 | 共产国际执行委员会主席团在给国民党中央委员会的信,写道:“国民党作为同情党正式加入共产国际自然不会遇到什么反对意见”。 |

| 民国15年(1926年)2月17日至3月15日 | 共产国际执行委员会第六次扩大全会决议通过了吸收中国国民党为共产国际的同情党,并选举蒋介石为共产国际执委主席团名誉委员。国民党代表胡汉民也在2月下旬列席了第六次扩大全会。 |

| 民国15年(1926年)3月20日 | 中山舰事件爆发,国民政府主席汪兆铭被迫出走国外,蒋介石被推选为国民革命军总司令领导北伐。 |

| 民国15年(1926年)5月19日 | 张人杰当选第一任中国国民党中央执行委员会常务委员会主席。成为继孙中山总理之后,中国国民党第二任正式领导人。 |

| 民国17年(1928年) | 奉系军阀张学良宣布“东北易帜”,效忠于国民政府。国民革命军北伐成功,中国自国民革命以来的分裂局势宣告统一,再次建立了全国一统的法统政府。 |

| 民国34年(1945年) | 领导国民革命军对日抗战胜利(八年抗战、第二次世界大战),期间废除了中国自清朝以来与世界列强签订之对中国不平等条约,使中国跻身世界四强,并成为国际组织联合国的创始会员国,与美、英、法、苏联同为安全理事会常任理事国。 |

| 民国35年(1946年)1月10日至1月31日 | 由国民党8人、共产党7人、民主同盟9人、青年党5人、无党派人士9人等38位代表在重庆召开政治协商会议,通过政府改组案、和平建国纲领案、军事问题案、国民大会案、协定五五宪草的修改原则12项,并决定组织宪草审议委员会;11月15日,在共产党缺席、但国大代表超过法定人数的情况下,制宪国民大会在南京召开;12月25日三读通过,于民国36年(公元1947年)元旦公布,正式颁行《中华民国宪法》。 |

多次分裂[编辑]

| 年份 | 事件 |

| 民国14年(1925年)11月23日 | 邹鲁、谢持、林森、张继等12名反对容共的国民党右派中央执行委员和监察委员,在西山碧云寺召开“国民党一届四中全会”,史称西山会议。会后,他们在上海另立中央,形成“西山会议派”。 |

| 民国15年(1926年)3月20日 | 蒋中正发动中山舰事件,包围苏联领事馆与多处政府办公处,将长期倾左的国民主席汪兆铭架空,并试图影响国府与共产国际之合作关系,后来汪负气辞职,蒋中正代为领导政府,他意识现有局势不容许反共,因此延续联俄容共政策。 |

| 民国16年(1927年)4月 | 蒋中正带领国民革命军北伐到达南京,与武汉的汪精卫党中央因处理中国共产党问题而起短暂分裂,另立国民政府。史称宁汉分裂。后来汪精卫亦清共,9月宣布武汉国民政府迁到南京合并,史称宁汉合流(亦称宁汉复合)。 |

| 民国16年(1927年)8月1日 | 中共发动南昌暴动。当天上午,谭平山以国民党中央执行委员会常务委员名义,在南昌主持召开了国民党中央委员及各省区特别市和海外各党部代表联席会议,通过了《中央委员宣言》,成立了“中国国民党革命委员会”,以谭平山为主席团主席,吴玉章为秘书长。在中共部队按计划撤离南昌,南下广东途中到达汀州时,革命委员会决定沿用国民政府的名义对外,并以谭平山为国民政府委员长,陈友仁、顾顺章、王荷波、苏兆征等为国民政府常务委员。9月24日,中共部队到达汕头后,决定正式成立国民政府,并决定由谭平山任国民政府主席。25日张太雷到达汕头,提出反对此前的决定,并即于第二天召开南方局会议,决定暂不发表国民政府名单。此事搁置,随后形势恶化而终不成事。后谭平山、周恩来、刘伯承、贺龙、叶挺等主要负责人离队,分别前往香港、上海。 |

| 民国16年(1927年)11月 | 国民党左派宋庆龄、邓演达等以“中国国民党临时行动委员会”名义,发表《对中国及世界革命民众宣言》。民国17年(1928年)初,谭平山、章伯钧等在上海成立“中华革命党”,以邓演达为总负责。民国19年(1930年)8月9日,邓演达在上海成立“中国国民党临时行动委员会”,成为国共之外的“第三党”。民国24年(1935年)11月10日,中国国民党临时行动委员会改名为“中华民族解放行动委员会”。民国36年(1947年)2月3日,改党名为“中国农工民主党”(简称“农工党”)。1949年中华人民共和国建立后成为接受中国共产党领导的“民主党派”。 |

| 民国22年(1933年)11月20日 | 国民党左派发动福建事变。领导事变的蔡廷锴、陈铭枢、李济深等人召开会议,决定解散或脱离原有的党派,以集体签名的方式共同组织“生产人民党”。22日,“中华共和国”成立。同时,李济深、陈铭枢、蔡廷锴、蒋光鼐、李章达等联名脱离中国国民党。随后,黄琪翔等宣布解散第三党,组建生产人民党,由陈铭枢任生产人民党总书记。当时在福建的脱离国民党的分子,已解散的第三党成员,少数的中国共产党脱党分子,以及十九路军高级军官均参加了生产人民党。该党控制了中华共和国政府实权。民国23年(1934年)1月13日,中华共和国政府首脑人物李济深、陈铭枢、蒋光鼐、黄琪翔乘飞机离开福州先到泉州,中华共和国实际上宣告结束。生产人民党随之转移到香港。黄琪翔等原第三党成员决议恢复第三党。生产人民党随着第三党退出而部分解体。民国24年(1935年)7月下旬,“中华民族革命同盟”在香港成立。民国26年(1937年)七七事变后,10月29日,李济深、陈铭枢、蒋光鼐、蔡廷锴等解散中华民族革命同盟,返回大陆。 |

| 民国27年(1938年) | 汪精卫以中国国民党中央副总裁身份,带着周佛海等一帮国民党亲日派大员,逃到越南河内。 |

| 民国28年(1939年) | 汪精卫在上海秘密召开中国国民党第六次全国代表大会,中国国民党中央斥其为非法。 |

| 民国34年(1945年)10月 | 国民党左派在重庆成立“三民主义同志联合会”(简称“民联”)。民国35年(1946年)4月,国民党左派在广州成立“中国民主促进会”(非“民进”),后更名为“中国国民党民主促进会”(简称“民促”)。民国37年(1948年)1月1日,民联、民促等国民党左派人士在香港联合建立“中国国民党革命委员会”(简称“民革”),民联和民促继续存在。1949年10月中华人民共和国建立后,11月,民联、民促并入民革,宣告结束。中国国民党革命委员会成为接受中国共产党领导的“民主党派”,和目前在台湾的中国国民党并无主从关系。 |

西山会议派在宁汉分裂后支持南京国民政府回归国民党中央,及宁汉复合后南京、武汉两国民政府重新统一。

大事记[编辑]

以下提及如总理、总裁、主席等职务,无特别指名者,均为党内职务。

| 年份 | 事件 |

| 清光绪20年(1894年) | 兴中会成立于夏威夷檀香山。1895年总部设于英属香港。 |

| 清光绪29年(1903年) | 黄兴等人成立华兴会于湖南长沙。 |

| 清光绪30年(1904年) | 章太炎等人成立光复会于上海。 |

| 清光绪31年(1905年) | 中国同盟会成立于日本东京。 |

| 清宣统2年(1910年) | 同盟会总会成立于檀香山。 |

| 民国元年(1912年) | 同盟会联合数个政党组成国民党于北京。 |

| 民国3年(1914年) | 国民党改组为中华革命党于日本东京。 |

| 民国8年(1919年) | 孙中山恢复和改组中华革命党为中国国民党,并被推选为总理。 |

| 民国12年(1923年) | 同意苏联“联俄容共”要求。 |

| 民国13年(1924年) | 中央党部随中华民国军政府落脚广州。黄埔军校成立,蒋中正为军校校长,党内开始培养军事人才和武装力量。 |

| 民国14年(1925年) | 中国国民党总理孙中山逝世。 |

| 民国15年(1926年) | 推选张静江为中国国民党中常会主席。蒋中正率领国民革命军,开始北伐行动。 |

| 民国16年(1927年) | 中国国民党清党,结束“联俄容共”,成立南京国民政府。中央党部随国民政府迁到南京,定址于原临时政府参议院旧址。第一次国共内战。 |

| 民国17年(1928年) | 北伐结束,成为全中华民国大陆地区的执政党。 |

| 民国25年(1936年) | 西安事变爆发,国民党停止剿共。“国共联合抗日”。 |

| 民国26年(1937年) | 日军全面侵华,抗日战争爆发。 |

| 民国27年(1938年) | 抗战开始,南京保卫战失利,国民政府迁至重庆。推选蒋中正为中国国民党总裁。 |

| 民国34年(1945年) | 抗战胜利,国民政府接管台湾及澎湖。 |

| 民国35年(1946年) | 国民政府迁回南京。第二次国共内战爆发。 |

| 民国36年(1947年) | 中华民国行宪,举行国大代表与立法委员选举。 |

| 民国37年(1948年) | 1948年中华民国总统选举,国民政府改组为中华民国政府,蒋中正总裁与李宗仁分别当选中华民国首任总统、副总统。 |

| 民国38年(1949年) | 国共战争中戡乱失利,蒋中正总裁辞去总统职位,李宗仁代总统。蒋中正于12月飞抵台湾。 |

参见[编辑]

参考文献[编辑]

- 田宏懋:〈1928-1937年国民党派系政治阐释〉。