條斑赤蜻

| 條斑赤蜻 | |

|---|---|

| |

| 科學分類 | |

| 界: | 動物界 Animalia |

| 門: | 節肢動物門 Arthropoda |

| 綱: | 昆蟲綱 Insecta |

| 目: | 蜻蛉目 Odonata |

| 科: | 蜻蜓科 Libellulidae |

| 屬: | 赤蜻屬 Sympetrum |

| 種: | 條斑赤蜻 S. striolatum

|

| 二名法 | |

| Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840)

| |

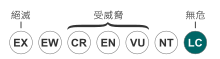

條斑赤蜻(學名:Sympetrum striolatum)是蜻蛉目蜻蜓科赤蜻屬中的一個種。它是一種在選擇產卵水域時比較不挑剔的蜻蜓,它可以在溫暖的淺水塘里,也可以在水潭裏產卵。它的主要飛行時間是在七月至十月間。目前的保護狀況是無危。[1]

條斑赤蜻學名中的種加詞「striolatum」指的是它胸部的紋路。它主要分佈在亞洲。

分佈[編輯]

條斑赤蜻的分佈很廣,其典型亞種在非洲北部、歐洲(不包括斯堪的納維亞)以及小亞細亞和西亞出現。歐洲以地中海沿岸為主。[2] 在蒙古和布里亞特有亞種Sympetrum striolatum doshidordzii出現,在中國東北地區、北朝鮮和俄羅斯的東部地區以及在千島群島上有亞種Sympetrum striolatum imitoides(條斑黃赤蜻)出現,此外在千島群島上還有當地特有種Sympetrum striolatum kurile[3]。亞種Sympetrum striolatum pallidum則是突厥斯坦的特有種[3][4]。

特徵[編輯]

成蟲[編輯]

雄性條斑赤蜻的腹部約26至29毫米長,雌性稍微小一點,約25至28毫米長。雌性翅膀在27至30毫米間長,翅膀連接軀幹的部位寬2.9至3毫米。雄性則長27至29毫米,寬2.9至3.2毫米。

剛剛變態為成蟲後條斑赤蜻還沒有顏色上的兩性異形,雄性和雌性的腹部此時均是淺綠色的。胸部前部是淡粉色的,側部是黃色的,帶有纖細的棕色條紋。額部為淡紅黃色,複眼的上部為巧克力棕色,下部則黃綠色。兩周後它們才完全變成紅黃色。

隨着時間成蟲的顏色改變,兩性之間也出現差異。雄性從中線向兩側變紅,在胸部出現兩條淺色的側紋。通過這兩條側紋可以區分條斑赤蜻和其它同屬的種。雌性的胸部顏色依然很淡,腹部只有在中線上可以看出紅色。[5]

此外成蟲的頭部有黑色的條紋,這些條紋延伸到眼睛,而普通赤蜻的黑色條紋則轉向眼睛的下方。條斑赤蜻的腿是黑色的,上面有紅色或者黃色。[2]

幼蟲[編輯]

條斑赤蜻的幼蟲毛比較少,深棕色,它們可達7毫米寬,18毫米長,其中五角形的上部略凸出的頭占約5.5毫米。頭向頭伸長,在五角形的頂點有數個淡色的點。頭的前端有幾乎半球狀的大眼睛,單眼也很易見。觸角有七節,前兩節比較粗,後面的五節比較細。下巴逐漸變細,一直伸長到第一對足之間。觸鬚呈三角形,強烈內凹。此外觸鬚上還有11根觸毛,不過個體之間觸毛的數字可能有區別,下巴上有14根觸毛。

幼蟲最後時期在胸部的翅鞘已經有5毫米長了。前腿約10毫米長,中間的腿約11毫米長,最長的是後腿,達16毫米。在腹部第五至第八環的中部有小刺,前面的刺被翅鞘遮蓋。在第八和第九環上側面也有刺。第八環上的刺還比較短,但是第九環上的刺和最後的兩環幾乎一樣長。身體後部的毛比較短。腹部的毛與第九和第十環一樣長,而尾須則只有其四分之一長[6]。

類似種[編輯]

由於許多赤蜻屬的種很類似,因此要區別它們有時很困難。最容易與條斑赤蜻混淆的是普通赤蜻,尤其老年的條斑赤蜻顏色非常深,特別容易和普通赤蜻混淆,直到上世紀學術上還以為條斑赤蜻是未完全變色的普通赤蜻。兩個種之間顯著的區別在於條斑赤蜻臉上的黑紋在眼睛的地方就結束了。普通赤蜻胸部兩側的白紋沒有條斑赤蜻那麼明顯。此外雄性條斑赤蜻尾部幾乎不變粗,也是一個區分的特徵。[2]雌性條斑赤蜻的產卵管從腹部斜向下,而普通赤蜻的產卵管則與腹部呈直角。[7]

生活環境[編輯]

條斑赤蜻在選擇生活的水域時不挑剔,最重要的是水溫在攝氏16至21度之間。[2]

幼蟲生活環境[編輯]

幼蟲生活在不深地區水下的植物上,尤其喜歡狐尾藻和狸藻。假如水裏沒有許多魚的話它們也會待在沒有水藻的地方,在淺水中它們也生活在水底下。不論它們生活在水草里還是生活在水底上它們儘量尋找植物不過分密集,陽光充沛的地方。它們待的地方一般是靜水,水面頂多由於風的作用而運動。它們待的水深主要由水溫決定。假如水溫條件好的話它們也可以生活在一米深的水裏,但是一般它們不潛這麼深。它們對水的酸度要求不高,不過比較喜歡營養豐富的水域。只有在pH值低於5的酸性水域裏它們不能生活。假如水完全乾枯的話它們無法生存。[2]

成蟲生活環境[編輯]

變成成蟲後條斑赤蜻的翅膀足夠硬了就移居到離水域30至200米遠的地方,來防止自己被經常在水域邊上巡視的鳥吃。此後它們也可能飛到離水域數千米遠的地方。它們主要生活在草地、林間空曠地和花園裏。它們挑選滿足幼蟲生活需要的水域生殖。這樣的水域的岸比較平緩,岸邊的草不太茂密。成蟲和幼蟲一樣喜歡待在陽光充沛的地方。[2]

生活方式[編輯]

物候[編輯]

在中歐成蟲飛行的時間最早為六月初,可以延續到11月初,在氣候非常理想的年代裏甚至到12月。孵化數量最高的時間是八月後半月。與其它蜻蜓相比條斑赤蜻的飛行時間相當場。在溫暖的夏日它從早上八點鐘就開始飛行了。交配一般在9點鐘後,至14點鐘結束。此時它們躲到水域比較有隱蔽的地方。在比較冷的秋日它們的飛行時間相應縮短。[2]

除了使用陽光提高體溫外條斑赤蜻還能夠通過肌肉的運動來產生熱量。在攝氏13度以下它能夠通過翅膀顫動使得它能夠在10度左右就起飛。沒有這個功能的種要等到體溫提高到14度後才能起飛。假如雌性條斑赤蜻的體溫降低到12度以下的話其腹部的顏色會在10小時內轉變深紅色。假如溫度升高它的腹部顏色又會在30至40分鐘內變亮。這個顏色的轉變可能能夠幫助它調節體溫。一般條斑赤蜻吃小型飛蟲如蚊子或者虻,不過它們對食物不挑剔,吃所有它們能夠抓住的東西。[8]

和小斑蜻一樣條斑赤蜻有時會成群,不過條斑赤蜻的群一般要小得多。在一般情況下條斑赤蜻的活動範圍非常大,有觀察記錄其活動範圍達約1300米的。

尾蟎屬的蟎有時會寄生在條斑赤蜻上。它們待在翅膀的根部吸取血淋巴,最晚8月它們落下。[2]

繁殖[編輯]

要交配的雄蟲待在約三至五米高的地方等待雌蟲經過。一般雄蟲之間保持至少十至15米的距離,不過它們沒有固定的區域。交配時雄蟲和雌蟲組成聯合,雄蟲用尾部勾住雌蟲的頭。它們停落後雌蟲彎過末端來接觸雄蟲腹部開始地方的性器官。因為有發現帶有死去的雌蟲的活雄蟲以及其它觀察說明雄蟲無法自己脫離雌蟲。一般雌蟲抓住一根植物,而雄蟲飛開,這樣雙方脫離。脫離後雌蟲使用約20分鐘的時間來產卵。一開始雄蟲觀察它。雌蟲通過把腹部尖端沒入水中來產卵。交配後雙方可以重新交配,但是雌蟲一般需要數天的時間重新生產可受精的卵。每次雌蟲可以產數千卵,單個卵約0.3毫米寬,0.6毫米長。條斑赤蜻也往往與其它類似種的蜻蜓交配,但是交配後的卵不能受精。[2]

胚胎發育[編輯]

對胚胎的發展過程的知識還很少。它顯示了一些對蜻蜓來說不典型的特徵。比如在實驗室里水溫從設施16度提高到21度後其孵化過程大大減慢,但是水溫提高到26度以上後又縮短。雖然如此26度以上的孵化速度依然比16度的慢。其它蜻蜓的發育速度始終是隨溫度升高而降低。但是在同樣溫度下卵發育的速度也差異很大,其差別可以在10至60天內。其中雌蟲的年齡、光周期性、產卵的日期和溫度均起作用。9月前產的卵很少休眠。這可能是由於條斑赤蜻本來生活在地中海沿岸的緣故。從9月末,尤其在10月里,不孵出來作為幼蟲過冬的卵大量增加。這些越冬的卵一般需要80至184天的時間發育。雖然今天條斑赤蜻幾乎總是在一直有水的水域裏產卵,但是它們的卵也可以渡過一定時間的乾旱。其原因可能也是因為條斑赤蜻原產地中海沿岸。[2]

幼蟲發育[編輯]

在條件良好的情況下幼蟲發展需要五至15個星期,一般它們需要蛻皮八至十次。第四次蛻皮後它們約三厘米長,翅鞘首次可見。同時蛻皮的間隔也變得有規律。此前蛻皮的間隔在42至12天之間,此後約在八天左右[9]。在溫暖的地區它們可以每年繁殖兩代,在北方則也有每兩年繁殖一代的情況。成蟲時它們爬上露出水面的薹草,一般在水面上10至30厘米處蛻皮變化[9]。

分類[編輯]

條斑赤蜻屬於愛德華·紐曼1833年確定的赤蜻屬。在這個屬內它與普通赤蜻的親屬關係最近。這個理論是通過酶分析被證實的。

條斑赤蜻有五個亞種:S. striolatum doshidordzii、S. striolatum imitoides、S. striolatum kurile、S. striolatum pallidum和S. striolatum striolatum。

科學描述[編輯]

1840年德國昆蟲學家杜桑·馮·夏彭蒂爾(Toussaint von Charpentier)首次描寫這個種。他當時使用了兩個標本,一個雄性條斑赤蜻和一個來自葡萄牙的標本,但是他沒有說明第二個標本的性別。原型標本今天位於巴黎法國國家自然歷史博物館。

參考資料[編輯]

- Heiko Bellmann: 《Libellen beobachten – bestimmen》, Naturbuch Verlag Augsburg, 1993, ISBN 3-89440-107-9

- Paul-A. Robert: 《Die Libellen (Odonaten) – Autorisierte Übersetzung von Otto Paul Wenger》, Kümmerly & Frey, Geographischer Verlag, Bern 1959

- Jill Silsby: 《Dragonflies of the World.》 The National History Museum, Plymouth 2001, ISBN 0-565-09165-4

- Klaus Sternberg & Rainer Buchwald (Hrsg.): 《Die Libellen Baden-Württembergs》. Bd 2. Großlibellen. Eugen Ulmer, Stuttgart 2000, ISBN 3-8001-3514-0

- William John Lucas: 《The Aquatic (Naiad) Stage of the British Dragonflies (Paraneuroptera)》, The Ray Society, London 1930

腳註[編輯]

- ^ Hunger, Holger et al.: 《Verbreitung und Phänologie der Libellen Baden-Württembergs (Odonata)》 in Libellula Supplement 7 [S.177], GdO, Börsen 2006

- ^ 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 Klaus Sternberg, Rainer Buchwald: 《Die Libellen Baden-Württembergs》. Bd 2. Großlibellen. Eugen Ulmer, Stuttgart 1999, 2000, ISBN 3-8001-3514-0

- ^ 3.0 3.1 Jill Silsby – Dragonflies of the World [S. 168], The National History Museum, 2001, ISBN 0-565-09165-4

- ^ Henrik Steinmann – World Catalogue of Odonata (Volume II Anisoptera) [S. 483], de Gruyter, 1997, ISBN 3-11-014934-6

- ^ Robert, Paul-A.: 《Die Libellen (Odonaten) – Autorisierte Übersetzung von Otto Paul Wenger》 [S.284ff], Kümmerly & Frey, Geographischer Verlag, Bern 1959

- ^ Lucas, William John.: 《The Aquatic (Naiad) Stage of the British Dragonflies (Paraneuroptera)》 [S.79ff], The Ray Society, London 1930

- ^ Heiko Bellmann: 《Libellen beobachten – bestimmen》 [232ff], Naturbuch Verlag Augsburg, 1993, ISBN 3-89440-107-9

- ^ Matthias Zimmermann,《Große Heidelibellel》[失效連結],www.natur-lexikon.com

- ^ 9.0 9.1 Robert, Paul-A.: Odonaten, Kümmerly & Frey, Geographischer Verlag, Bern 1959

|