Argo計劃

Argo是一個海洋觀測系統的名稱,可為氣候、天氣、海洋學及漁業研究提供實時海洋觀測數據。[1][2]

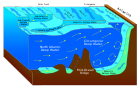

該觀測系統由大量布放在全球海洋中小型、自由漂移的自動探測設備(Argo剖面浮標)組成。大部分浮標在1000米漂移(被稱為停留深度),每隔10天下潛到2000米深度並上浮至海面,在這過程中進行海水溫度和電導率等要素的測量,由此可計算獲得海水鹽度和密度。觀測數據通過衛星傳送到地面科研人員,並向所有人免費、無限制提供。Argo計劃的名字起源於希臘神話中勇士伊阿宋(Jason)和阿爾戈英雄(Argonauts)尋找金色羊毛時所乘的船。之所以選用該名字,意在強調Argo計劃與傑森衛星高度計的相互補充。

國際合作[編輯]

Argo計劃通過全球30多個國家的合作來維持一個全球海洋觀測網,使任何國家可以探測海洋環境要素。Argo是全球海洋觀測系統的重要組成部分。Argo通過Argo指導工作組(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) 進行協調一個由科學家和技術專家組成的國際團體,每年召開一次會議。Argo數據流由Argo數據管理組(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)管理。 所有的協調工作通過 Argo信息中心(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)協助完成,該中心隸屬於 政府間海洋委員會(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)及世界氣象組織。Argo還受GEO-地球觀測小組的支持,早期就已獲得世界氣候研究計劃的CLIVAR(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) 項目 (海洋-大氣系統的變異性及可預測性)以及 全球海洋數據同化試驗 (GODAE OceanView)(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)的批准。

歷史[編輯]

Argo計劃首先在1999年召開的海洋觀測大會上提出,該會議是由國際機構組織的,旨在創建可協調的海洋觀測方式。原始的 Argo 計劃書(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) 由一個科學家組成的小組編寫,該計劃書描述了一個由3000個浮標組成的全球海洋觀測網計劃,並將在2007年的某時完成。2007年11月,由3000個浮標組成的全球海洋觀測網全面建成。Argo指導工作組於1999年在美國馬里蘭召開了第一次會議,並在會上概述了全球數據共享原則。Argo指導工作組於2009年向海洋觀測大會提交了十年進展報告[3] ,並收到了有關如何完善觀測網的建議。這些建議包括在高緯度海區、邊緣海(如墨西哥灣和地中海)和沿赤道海區加強觀測,在西邊界強流區(如墨西哥灣暖流和黑潮)強化觀測,向深海擴展觀測以及利用新型傳感器監測海洋生物和化學變化等。2012年11月,Argo觀測網已收集了100萬條剖面(是20世紀所有調查船觀測資料的兩倍),並在多家組織的網站上進行了報道。[4][5]

浮標設計和運行[編輯]

通過改變浮標自身的有效密度,按照預定的時間表在海中上浮和下沉是Argo浮標的重要特點。任何物體的密度由物體的質量除以體積獲得。Argo浮標在自身質量不變的情況下,通過改變體積的方式改變密度。浮標通過液壓活塞把油注入位於浮標底部的外部皮囊來改變其體積。隨着皮囊的膨脹,浮標的密度變得小於海水密度,從而向海面上浮。當任務結束時,浮標收縮活塞再次下潛。[6]

典型的Argo浮標標體長1米,頂部半球型的帽子約14 厘米。所以浮標體積最小約16600立方厘米。在阿拉斯加灣的Papa海洋站,海表的溫度和鹽度約6°C 和32.55‰,所以海水密度為1.0256克/立方厘米。而2000米深度處的溫度約2°C,鹽度為34.58‰,如果包含壓力效應(海水可輕微壓縮),海水密度為1.0369克/立方厘米,密度的變化除以深層密度的值為0.0109。

浮標到達2000米和上浮至海表時必須匹配這些密度。因為浮標的密度為其質量除以體積,所以需要改變0.0109 x 16,600 = 181立方厘米的體積來實現該過程。所有浮標裝載傳感器來測量海水溫度和鹽度,但越來越多的浮標還裝載其他傳感器,如溶解氧及葉綠素、營養物和pH等生物化學傳感器。正在開發的被稱為 生物Argo的擴展計劃,將在浮標上加裝生物和化學傳感器來觀測海洋。

用於衛星通訊的天線被安裝在浮標頂部,將在浮標完成上浮後伸至海面以上。由於海水含鹽分,可導電,所以在海面以下進行無線通訊是不可能的。早期的Argo浮標使用慢速的單向衛星通訊,但2013年中期投放的浮標主要使用快速的雙向衛星通訊。使用雙向通訊系統的浮標可以傳輸更多的觀測數據,在海面只需要停留約20分鐘,而不是過去的8-12小時,大大降低了擱淺和生物污染的風險。

自Argo計劃開始以來,Argo浮標的平均壽命已經大大增加,2005年布放的浮標其平均壽命已經第一次超過4年。目前正在進行得技術改進有望使浮標的壽命增加到6年或更長。

觀測網設計[編輯]

觀測網最初提出的分佈密度為浮標間的平均距離為3°x3°Argo計劃書(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) 。這可以使高緯度海區有較高的浮標分佈密度(數公里),因為控制海洋特徵尺度(如渦旋)的羅斯貝變形半徑(Rossby radius of deformation)隨緯度的增加而變小。至2007年,該觀測網基本建成,但南大洋深海的分佈密度仍未實現。[3]

正在努力完成在世界各大洋布放浮標的最初計劃,但由於南大洋(Southern Ocean)布放機會很少,所以還面臨困難。

正如「歷史」部分提到的那樣,目前正計劃在赤道海區、西邊界流及邊緣海區進行強化觀測,這需要將原來計劃的3000個浮標增至4000個。

利用剖面浮標觀測海洋的一個成果是可以消除季節性偏差。上圖顯示了自Argo計劃實施以來至2012年11月30°S 以南海區(上面曲線)浮標觀測剖面數量與同期其他觀測資料的對比。下面的曲線顯示出強的年變化,即南半球夏季收集的剖面是冬季的4倍,而Argo資料的比率小於1.2。

數據獲取[編輯]

Argo模式的一個重要特徵是可以准實時地、無限制地獲取全球資料。當一個浮標傳送一條剖面後,能被快速轉換成可上傳至GTS(全球通信系統)的格式。GTS由世界氣象組織(World Meteorological Organisation)運行,其目的是為天氣預報共享數據。所以所有WMO成員國能在幾小時內接收到所有Argo剖面數據。數據還可通過兩個全球Argo資料中心(GDAC)法國GDAC(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)和美國GDAC的FTP及WWW入口獲取。

約90%的剖面資料能在24小時內提供給用戶,剩餘的剖面也能在稍後提供。

用戶在使用從GTS或GDAC獲取的Argo數據是需要編程技巧。GDAC提供的多剖面文件用Ocean DataView(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)軟件可以讀取。類似於20121106_prof.nc名稱的文件即多剖面文件,為2012年11月6日在某個洋區獲取的所有剖面並包含到一個 NetCDF 格式的文件中。GDAC確定了3個洋區,分別為大西洋、印度洋和太平洋。所以某一天將有3個多剖面文件來裝載所有剖面數據。

那些缺乏編程技巧,但想使用Argo資料的用戶,可以下載Argo全球海洋圖集 [7] ,它使用方便,不僅能製作像右圖顯示的Argo鹽度斷面圖,還能製作海洋要素的水平分佈圖及任何地點的時間序列圖等。該圖集裝載了一個「更新」按鈕,可定期對數據集進行更新。該數據集由美國斯克里普斯海洋研究所維護。

對Argo數據製作的網格化資料感興趣的用戶,可訪問網頁(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) ,上面列出了一些可用的網格資料。

Argo資料還能通過谷歌地球顯示由Argo技術協調員開發的層。有關如何使用該層的指南可訪問這裏(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)。不考慮獲取和研究Argo數據的方式,重要的是用戶能熟悉Argo數據文件的結構、Argo浮標的特性及質量控制標記的含義。用戶可以參考一個有用的 Argo用戶手冊(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)。強烈建議用戶在使用Argo資料前閱讀該手冊。Argo指導工作組也通過網頁發佈了一些有關[1][永久失效連結]的貼士。

數據結果[編輯]

Argo是目前獲取海洋的氣候狀態信息的主要來源,已被廣泛應用到許多研究論文中(如右圖所示),內容涉及海-氣相互作用、海洋環流(ocean currents)、年際變化、厄爾尼諾現象(El Niño)、中尺度渦、水團性質及變化,Argo資料已經應用到物理海洋學的各個領域。Argo還能用於直接計算全球海洋熱含量。

Durack和Wijffels最近發表的一篇具代表性論文中,分析了全球海表鹽度模式的變化。[8]

他們認為全球海洋中高表層鹽度的海水正變得更咸,而表層鹽度相對較低的海域其海水正變得更淡,也可描述為「富人變得更富,而窮人變得更窮」。從科學上來講,鹽度的分佈受降水和蒸發間差異的控制。如在北太平洋(Pacific Ocean)北部, 降水強於蒸發,使海水鹽度低於平均值。他們的研究結果表明地球正在尋找一個全球水文循環的強化。Argo數據還被用於驅動氣候系統模式,使人們有能力改進氣候季節性變化的預報。[9]

請參閱[編輯]

- 海洋聲學探測( Ocean acoustic tomography)

- 水下滑翔儀( Underwater gliders)

- 綜合海洋觀測系統( Integrated Ocean Observing System)

參考文獻[編輯]

- ^ Argo Begins Systematic Global Probing of the Upper Oceans Toni Feder, Phys. Today 53, 50 (2000), (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) doi:10.1063/1.1292477

- ^ Richard Stenger. Flotilla of sensors to monitor world's oceans. CNN. September 19, 2000 [2007-10-28]. (原始內容存檔於2007-11-06).

- ^ 3.0 3.1 存档副本 (PDF). [2013-09-02]. (原始內容 (PDF)存檔於2013-10-17). Argo – 十年進展(提交至09海洋觀測大會的白皮書)

- ^ http://www.bodc.ac.uk/about/news_and_events/argo_millionth_profile.html (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) 英國海洋數據中心祝賀100萬條剖面。

- ^ http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/argo_collects_its_one_millionth_observation/#.UiS-m9JwpyI (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) 聯合國教科文組織祝賀100萬條Argo剖面。

- ^ http://www.argo.ucsd.edu/How_Argo_floats.html (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) UCSD有關Argo浮標如何工作的描述

- ^ http://www-argo.ucsd.edu/Marine_Atlas.html (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) 由Megan Scanderbeg製作的Argo全球海洋圖集

- ^ Durack, P. J., S. E. Wijffels, and R. J. Matear, 2012: Ocean Salinities Reveal Strong Global Water Cycle Intensification During 1950 to 2000. Science, 336, 455-458,http://www.sciencemag.org/content/336/6080/455.abstract (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)

- ^ GODAE/OceanView https://www.godae-oceanview.org (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)

其他連結[編輯]

- Argo計劃入口(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)

- 國際Argo信息中心(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)

- Argo(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)在斯克里普斯海洋研究所(Scripps Institution of Oceanography)

- 實時交互地圖

- 實時谷歌地球文件(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)

- Coriolis全球Argo資料中心伺服器-歐盟鏡像

- FNMOC全球Argo 資料中心伺服器-美國鏡像

- 美國海洋大氣局/太平洋海洋環境實驗室剖面浮標項目作為Argo計劃的一部分佈放浮標、提供Argo 在線數據,為美國Argo計劃的浮標開展 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) 。

- 由Argo資料揭示的阿拉斯加灣變化狀況(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)

- 加拿大政府漁業與海洋部,Argo計劃(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)

- 新世界觀察(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)斯克里普斯海洋研究所(Scripps Institution of Oceanography)撰寫的Argo研究論文

- Argo博客(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)

- JCOMMOPS

- Argo在NOAA觀測系統體系中

| |||||||||||||||||||||||||||||||||