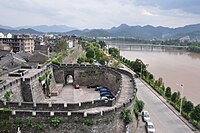

德清城牆

德清城牆為舊德清縣城城牆,位於今中華人民共和國浙江省湖州市德清縣乾元鎮,今大部分已拆除,僅在城西大家山南北兩側、城北百涼山尚存三段遺蹟,總長約200米[1]。

德清為唐武周天授二年(691)析武康縣東鄉置縣,初名武源縣,景雲二年(711)改為臨溪縣,天寶元年(742)改為今名[2]。縣治原在下闌山南,易名德清後遷至百寮山(今名百涼山)南,即今址,至1994年又遷至武康鎮。唐代無城牆,僅在溪流之處立木柵以辨商旅。宋代始築土城,溪流之處仍為木柵,宋末改築為石城。明初拆石修築海塘,仍為土城。明嘉靖三十二年(1553)為抗擊倭寇重築城牆,沿用至今。城牆北跨百涼山、西跨大家山、南跨余不溪(俗稱長橋河)、南面乾元山,呈不規則形,城周七百七十三丈五尺(約2475.2米),高二丈三尺(約7.36米),厚二丈(約6.4米),設陸門五座、水門一座,並在余不溪上各置五孔城橋一座,至清康熙時,五座陸門分別為東門迎春門(今溪東街東端)、西南門見山門(今溪西街西端)、南門(今南門城橋南堍)、西門(今縣西街紅綠燈處)和北門(今廣場路人民廣場處),西水門位於西門南側縣河上[3]。至1949年時德清城牆尚基本完好,自20世紀50年代末開始拆除城牆磚石用於水利設施建設,至80年代初東門城橋和南門城橋相繼被拆,至此基本拆除完畢[4]。

原城內主要建築有縣署(已不存)、學宮(德清縣學文廟,今尚存大成殿,位於清溪小學內)、城隍廟(已不存)等。

參考文獻[編輯]

- ^ 宣宏. 《乾元镇又发现古城墙》. 德清新聞網. [2018-11-01]. (原始內容存檔於2019-06-05).

- ^ 清·侯元棐修、王振孫等纂,《康熙德清縣誌·卷一·輿地考·沿革》:唐天授二年析武康之東鄉置縣曰武源,景雲初易名臨溪,天寶元年隨易名德清,是為今縣定稱。

- ^ 《康熙德清縣誌·卷二·輿地誌·城郭》:唐初置武源縣,後改名臨溪,舊治在下闌山之陽(今楊家塢尚存故址),天寶中改名德清縣,始移治於百寮山之陽,未有城郭,惟於溪港間立四柵,以識商旅。宋朝始築土郛,跨溪南北,溪流上下斷之以柵而已,宋末始築石城。明朝拆修海塘,石徙而土郛具在。為門凡七,東曰臨溪、曰行春,南曰見山,西曰廣儲、曰清商、曰西成,北曰武塘。嘉靖二十五年知縣馮煥始於要路四門各圍以石,上作望樓,易臨溪曰拱乾,易廣儲曰峻明,易西成曰賓塵,易武塘曰禮辰。三十二年倭寇犯浙,署縣事推官方敏建議築城,始欲拆溪北而城,則工為省,復故址可因,但拆臨溪之居,而溪北苦置溪南之民於城外,而溪南怨,卒從跨溪之議,外疏二河,以殺洪流,上下各水門五,竇又西水門一門,各有柵,以時啟閉,陸之為門凡五,廢見山、清商、臨溪,而益以迎薰,其拱乾易為文昌樓,樓位於學宮之左隅,五門各盤詰廳三楹,共五所。城圍七百七十三丈有五尺,其高二丈有三尺,其基闊二丈,上歛以垛一千五百四十有奇,越城十丈有敵台,有鋪凡二十五處,由是城完,民藉以無患,迄今因之,但垛口以年久傾頹,而門樓俱廢,是宜亟議修築,以備不虞也。

- ^ 宣宏. 《德清乾元古城墙往事》. 德清新聞網. [2018-11-01]. (原始內容存檔於2019-06-12).

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||