环山部落

| 此条目需要补充更多来源。 (2015年1月25日) |

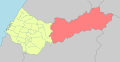

环山(泰雅语:Sqoyaw),台湾地名,在大甲溪水系上游,司界兰溪汇入伊卡丸溪的汇流口东南方河阶平台上,位于台中市和平区平等里,地处四面环山,故而得名。此地世居有台湾原住民泰雅族(日治初期称大么族)的部落与流域群“Sqoyaw”,日治时以日文汉字“志佳阳”(志佳陽/シカヤウ shikayau)、万叶假名“司加耶武”等词转写,又称为“新社”,属赛考列克群泰雅族,也有以汉字“斯卡瑶”转写。现汉名环山为志佳阳社本社上、下部落所在,与邻近的部落松茂(泰雅语:Tabok,又有译写为太保久)等部落合称为志佳阳群(日文写为司加耶武蕃、シカヤウ蕃)。[1] 赛考列克群泰雅族的马立巴群(泰雅语:Malipa,现汉名又称力行部落),从北港溪上游(泰雅语:llyung Bnaqiy)的原居地向北迁移到大甲溪上游(泰雅语:llyung Tmali)谷地定居之后,志佳阳社即以溪中盛产樱花钩吻鲑及拥有广大的猎场,而成为最重要的聚落之一。 泰雅语Sqoyaw意为“鹿多、老人饱食鹿肠”物产丰富,猎物不虞匮乏;[2]另有说法为qoyaw(意为细竹)一词的变词,因族人在此种了许多的细竹;又有另一说是源自于泰雅语sqquyaw,意为下坡,因部落位居道路下方、溪谷之上。[3]:8。 日治时开辟埤亚南越道路,在Sqoyaw设立“シカヤウ警察官吏駐在所”。部落西北方所依托的高耸三角山峰,日人即以部落名命名为志佳阳大山。

1960年代,中横宜兰支线(即台7甲线)开通后,由于环山的交通大为改善,外省荣民人口的移入,改变泰雅族人原本种植小麦、玉米、蕃薯等作物,变成现在所见的高经济作物,加上外出交通方便,当地年轻族人也纷纷都下山工作,相对也将游客吸引过来,环山居民便在公路两旁开店摆摊做生意为生。

现在居民多为泰雅族与外省人,为梨山地区规模最大的泰雅族部落。平均海拔约1600–1800米,适宜种植温带水果,环山居民多以种植雪梨务农为生,其它经济作物尚有水蜜桃、甜柿、高冷蔬菜等。

参考文献[编辑]

- 张伯锋. 和平鄉. 《臺灣地名辭書(卷12):臺中縣(二)》. 国史馆台湾文献馆. 2006年. ISBN 9789860105742 (中文(台湾)).

- 南投環山部落 探泰雅文化. 苹果日报. 2005-12-10 [2013-10-18]. (原始内容存档于2016-05-10) (中文(台湾)).

- 吴永华. 埤亞南越嶺警備道宜蘭段初探 (PDF). 宜兰县文化局. [2015-01-26] (中文(台湾)).[永久失效链接]

外部链接[编辑]

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||