User:The dude named godzilla/軍事欺騙

| 战争与軍事 |

|---|

軍事欺騙(MILDEC)是指一軍事單位在戰期間透過誤導對方決策者採取決策或者不採取行動,為欺騙部隊創造有利條件,繼而獲得優勢的一種嘗試。[1][2]通常是透過心理戰、信息战、視覺欺騙或其他方法製造、擴大人為戰爭迷霧來實現。[3]其作為一種虛假消息,與心理戰相重疊。[4]軍事欺騙也與作戰安全(OPSEC)相關,因為後者也會試圖對對手隱蔽有關組織能力、活動、限制與意圖之關鍵訊息,以及為對手所觀察到的細節提供替代性解釋,而前者則會揭示虛假消息來試圖誤導對手。[5]

軍事欺騙可以追溯到古代歷史,[6]比如中國古代兵書《孫子兵法》便強調了軍事欺騙的重要性,並認為這是可以以寡勝眾的一種方法。[7]在古埃及[8]、古希臘[9]、古羅馬[10]、中世紀[11]、文藝復興[12]與歐洲殖民時代[13]都可以找到相關案例,在第一次世界大戰就使用了欺騙的手段,第二次世界大戰中更為突出。[14]到了現代,一些國家的軍隊已經將欺騙戰術、技術與程序發展成一套成熟理論。[15][16][17]

定義[编辑]

許多標準的軍事活動可被視為假象而非欺騙。比如,一支部隊可能會進入集結區完成任務前的組織和演練。在集結區對車輛、裝備與人員進行偽裝來迷惑敵人是標準的假象手段。[18]軍事欺騙比這種假象更加複雜,一個單位需要蓄意策划並实施精心策划的行动,讓對方的決策者採取對己方不利,並對實施欺騙的一方有利的行動。[19]

類型[编辑]

軍事欺騙可透過增加或減少對手隊作戰環境的了解來實現。模糊增加性欺騙的目的是為了透過提出更多的友軍行動方案,在敵方決策者的頭腦中製造混亂,這是因為對手不知哪個才是真的,他的反應就會被延遲、癱瘓一陣,並給友方提供優勢。模糊減少性欺騙則為友方讓對手確定其確實但是實際上有誤的行動方針,敵方將會因此分配錯誤的時間、人員或資源,從而給友方提供優勢。[20]

二戰期間的保鏢行動可被看作是模糊增加性的欺騙行為,而隨著時間推移,這種欺騙的模糊性也逐漸降低。起初其目的是透過提出盟軍或將在法國加萊海峽、諾曼第,以及巴爾幹半島、法國南部和挪威的可能性,增加德國計劃人員與領導人的困惑。最終該欺騙增加了德國方面的確定性,使得他們得出加萊才是真正的入侵地點之定論。盟軍能對諾曼第發動成功的進攻,憑藉的就是出奇不易的優勢。[21]

戰術[编辑]

軍事欺騙可能發生在戰爭的戰術、作戰與戰略層面。目前五種基本戰術欺騙包括:[22]

- 疑陣

- 使用佯攻、演示、陳列或詭計,將敵人的注意力從友軍主力上轉移,誘使敵方在不利的時間與地點集中資源。[22]

- 例子:1943年8月17-18日晚上,英國皇家空軍執行了九頭蛇行動,並轟炸了位於波羅的海的德國城市佩訥明德的火箭研究中心。先前有一段時間,英國人不斷派出蚊式轟炸機沿著相同的路線飛往柏林,使得德國人慣於等待並回應英國人對柏林的轟炸。當英軍執行九頭蛇行動時,德軍認為飛向柏林的八架蚊式是對同樣目標的另一場進攻之先頭部隊,所以德軍就把大量戰鬥機部屬在柏林上空,使得英軍得以在佩訥明德享有空優。[23]

- 佯攻

- 與敵方進行武力接觸的進攻行動,在友方主要活動的地點/時間欺騙敵方。佯攻会使敌人在错误的时间和地点集中资源,而一連串的佯攻會讓敵方在友軍於同一地點的活動產生條件反射,導致敵方降低警惕或對友軍主力作出無效應對。[22]

- 例子:1940年5月,納粹德國B集團軍進攻荷蘭與比利時;與此同時,A集團軍通過亞爾丁向色當發動進攻。其中B集團軍是佯攻,目的是向英法領導人掩飾德國的主力進攻。[24]

- 演示

- 演示類似於佯攻,但會避免與敵方進行武力接觸。 演示的目的是讓敵方錯誤的確認友方主力所在時間與位置,繼而讓敵方錯誤地分配資源、移動至錯誤位置或無法移動,讓友軍獲得優勢。[22]

- 例子:南北戰爭期間的半島會戰中,聯邦軍指揮官喬治·B·麥克萊倫認為他面對的是由約翰·B·馬格魯德所指揮的一支比他实际面对的更强大的联盟军。馬格魯德透過大量的演示強化了麥克萊倫的看法,包括在聯邦軍觀察兵可以看到的地方讓其士兵列隊,當他們回到原點時則把士兵們隱藏起來,重複循環。麥克萊倫最終認為己方寡不敵眾並決定撤退。[25]

- 詭計

- 指友軍故意向敵方暴露虛假消息,讓敵方隊友軍的意圖與能力做出錯誤結論。詭計是戰爭中的一種伎倆,他依靠欺騙來襲更大的欺騙計劃。[22]

- 例子:虛構的威廉·馬丁少校(一個不存在的人物)是二戰時期一名攜帶虛構重要作戰情報的英國軍官。其作為肉餡行動的一部分,盟軍隱瞞了他們計劃入侵西西里島的地點,旨在讓德國獲得假情報,該情報顯示一國或將入侵希臘或巴爾幹半島,並錯誤地分配資源與人力。[26]

- 陳列

- 指活動、不對或裝備的靜態展示。其目的為欺騙對手的視覺觀察能力,使其誤以為友軍在其所在位置以外的地點,或者誤認友軍擁有其不具備的能力,或者誤認友軍不具備自己具備的能力。[22]

- 例子:二戰期間,盟軍在伯特倫行動中使用「遮陽板」,[27] 在保鏢行動中充當充氣誘餌,藉以欺騙敵方,使他們不知盟軍的規模、位置與目標。[28]

這些基本的欺騙策略通常會交互結合使用,並做為更廣泛的欺騙行動的一部分。[22]

合法性[编辑]

《日內瓦公約》議定書一的締約國們同意在戰期間不採取背信棄義的行為。其中,奸詐行為是指一方承諾誠信行事,但意圖違背承諾以獲得利益的欺騙行為,比如:一方舉起休戰旗,引誘敵方來到空曠地帶並將其視為戰俘,然後再向未武裝對手開火。其他例子包含濫用受保護的標誌或符號,例如偽裝成紅十字、新月和水晶的醫療設施,藉以隱藏武器或彈藥。[29]

公理、格言與原則[编辑]

現代軍事欺騙理論的發展促使一些規則與格言的编纂。以美國理論為例,最重要的三條原則被表述為馬格魯德原則、瓊斯困境與謹慎放置欺騙性材料(杜絕意外收穫)。[30]

馬格魯德原則:該原則以南部邦聯將軍約翰·B·馬格魯德的名字為名。他指出在通常情況下,欺騙受眾目標使其堅持己有信念,比說服受騙目標相信某事情並非如此要容易得多。[31]比如二戰期間,盟軍在肉餡行動中利用了德國事先就存在的想法,即盟軍基在北非之後,緊接入侵希臘護者巴爾幹半島,而盟軍實際上的目標則為西西里島。[32]

瓊斯困境:該名稱以英國科學家雷金納德·維克多·瓊斯為名,他在二戰期間的同盟國軍隊的努力發揮重要作用。瓊斯困境表明了,欺騙目標可用的情報與訊息收集及傳輸資源越多,欺騙目標就越困難。[33]相反地,在欺騙計劃中被操縱或被拒絕的目標情報和訊息系統愈多,目標就越有可能相信之。[33]二戰中的保鑣行動之所以被德國方面認為是真實的,就是因為德國獲取英國活動訊息的能力十分有限,使得盟軍可以藉此利用德國為數不多的訊息來蒐集資源。[34]

杜絕意外收穫:如果被欺騙目標太容易獲得虛假訊息(一切好像太順利了),目標就不太可能採取行動,欺騙行動將會因此失敗。[35]這就要求欺騙策畫者在放置虛假訊息時必須小心謹慎,使其看起來是以看似自然的方式獲得的。然後被欺騙目標就能將多種來源的細節組合成一個連貫、可信但不真實的故事。[36]最好的欺騙計劃會透過要求敵方參與,或者透過花費時間與資源獲取虛假訊息,或者花費大量精力來解釋訊息,藉以充分利用敵方的懷疑態度。[36]在二戰初期,一架載著德國軍官的飛機在往科隆飛航之時因惡劣天氣迷失方向並降落於比利時。在被比利時當局逮捕時,德國軍官試圖燒毀其攜帶的文件,裡面包含德國入侵荷蘭與比利時的實際計劃之副本。比利時當局將這些訊息視為假情報,因為他們太過簡單地得到這些情報。[36]

多种形式的惊喜:SALUTE-IS代表規模(Size)、活動(Activity)、地點(Location)、單位(Unit)、時間(Time)、裝備(Equipment)、意圖(Intent)與作風(Style)。該格言指出,友方能夠欺騙敵方的類別越多,對手就越有可能相信該騙局;反之,如果對手已經知道某些計劃與活動,那麼試圖在這些計劃與活動上欺騙他是不可能的。[37]在保鑣行動中,德國人知道將會有一次入侵法國海岸的行動,並且是在1944年,以英國為基地。然而他們並不知具體的發生時間與地點。盟軍正好將欺骗的重点放在了德國所不知的SALUTE-IS細節,而非在他們已知的事情上加以欺騙。[38]

規劃模式[编辑]

隨著時間推移,計劃性欺騙的理論已然编纂。以美軍為例,該理論已從了解欺騙目標的認知過程開始。此種對對手的理解被稱為「看、想、做」,即考慮透過何種媒介項目標傳遞哪個消息,以讓目標形成對局勢的認知,從而使敵方採取對友方有利的行動。計劃過程中,「看、想、做」的考慮順序是相反的:我們希望敵方做什麼作為欺騙的結果,目標必須形成怎樣的觀念才會採取行動,以及需要透過什麼媒介向目標傳遞怎樣的訊息,以讓目標形成我們所期望的觀念。[39]

舉例來說,保鑣行動的目的是讓德國將部隊調離諾曼第(做);盟軍希望在欺騙目標(希特勒)的大腦中造成的印象為盟軍將計劃在加萊入侵(想);盟軍像欺騙目標傳遞的訊息包括虛假的無線電通訊、假裝備展示及虛構的美國第一軍團等欺騙性指揮訊息(看)。[40]

歷史[编辑]

古埃及[编辑]

根據古埃及紙莎草紙上的一個故事,大約在公元前1450年,法老王圖特摩斯三世與其將軍傑胡提率領的埃及軍隊,圍攻了迦南城市亞普(即現今的雅法)。由於其久攻不下,他們只能採取欺騙手段。傑胡提讓幾名士兵藏進籃子裡,讓人把籃子送進該城內,並稱埃及人承認戰敗並送來貢品。亞普人民接受了這個禮物,並隨後慶祝圍城的結束與苦盡甘來。在籃子進城後,藏匿在裡面的士兵紛紛出來並打開城門,讓埃及主力部隊進入城內,隨後埃及人很快就征服了該城市。[41]

古希臘[编辑]

《伊利亚特》與《奧德賽》是公元前9世纪至公元前6世纪,由古希臘作家荷馬所創作的史詩。該詩歌包含了特洛伊戰爭的細節,希臘人推測該戰爭發生在大約公元前13世纪左右。《奧德賽》則記載了特洛伊木馬的細節,其為一場成功的軍事欺騙。戰爭經過幾年的僵持後,希臘領袖奧德修斯設計了一個欺騙計劃:希臘人花了三天建造出一空心木馬,並在木馬上刻字作為祭品獻給雅典娜女神,祈求她能讓他們平安返回家園。希臘人隨後假裝離開特洛伊附近的地區,給人一種她們已經動身返回希臘的印象。特洛伊人沒有冒著冒犯雅典娜的風險,並將木馬拖進城內。當天晚上,藏在馬內的士兵們跳出藏身之處,並打開城門。實際上就留在附近的希臘主力部隊隨後入城並殺死當地居民。[42]

古馬其頓[编辑]

公元前326年,亞歷山大大帝率領的馬其頓軍隊穿過中東進入亞洲,途中有許多王國被其征服。亞歷山大計劃與波羅斯軍隊交戰,波羅斯是巴基斯坦與印度地區(現在的旁遮普地區)的國王。為了對抗波羅斯,亞歷山大大帝需要跨過傑赫勒姆河。波羅斯利用地形優勢,安排兵力在亞歷山大最有可能渡河的地方渡河。在戰鬥之前,亞歷山大偵察了可以渡河的地方,但每次波羅斯都會採取行動反擊。[43]

亞歷山大最終在他的基地以北17英里的地方找到一個合適的渡河點。是以他率領部分軍力前往渡口,其手下克拉特魯斯則在波羅斯的視線範圍內保持全軍篝火燃燒,並假裝幾次渡河,讓波羅斯可以看到。由於波羅斯的分心,亞歷山大與他的部隊成功渡過了河,然後向南繼續參戰。在希達斯皮斯河戰役中,亞歷山大的軍隊出奇不易,並迅速擊潰了波羅斯的軍隊,馬其頓方面損失相對較少。最終亞里山大征服了波羅斯的王國,並讓波羅斯作為其總督之一繼續統治這個王國。[43]

古中國[编辑]

公元前341年,齊國將軍孫臏的軍隊與魏國軍隊交戰。孫臏知道魏國覺得齊軍低劣、懦弱,於是決定利用魏國的看法為自己牟利。當齊軍攻打魏國時,孫臏命令他們在第一夜點燃十萬個營火。第二天晚上,他們點燃了五萬個營火,第三天晚上點了三萬個營火。孫臏的欺騙讓龐涓所率領的魏軍誤以為齊國正面臨大規模逃兵。魏军急於進攻他們認為是挫敗的齊軍,並在一個狹窄的峽谷襲擊齊軍,他們不知道孫臏的士兵已經在那裏做好埋伏。當龐涓的部隊到達峽谷時,他們發現峽谷中豎立著一塊牌子,魏军統快拿起火把一看,上面寫著「龐涓將死於此樹之下」。與此同時,齊軍發動伏擊的信號便是火把,於是孫臏的軍隊很快就擊潰了龐涓的軍隊,並使龐涓兵敗自盡。[44]

中國的另一種著名欺騙手段為「空城計」,其曾運用在多場衝突中,其中最著名的例子為13世紀20年代的歷史小說《三國演義》中的一虛構故事:該作品包含公元169年-280年對中國歷史的美化故事,其中涵蓋了蜀漢將軍諸葛亮使用空城計的故事。正如小說中對諸葛亮北伐之真實事件的描述,曹魏大將司馬懿的軍隊抵達諸葛亮所在的西城,當時諸葛亮的兵力都部屬在其他地方。諸葛亮吩咐手頭為數不多的士兵偽裝成鎮民,讓他們作一些能讓司馬懿看到的事情(比如掃地)。[45]諸葛亮下令打開西城城門,然後再城門上面彈奏古琴,身旁僅有兩名侍從。[45][46]司馬懿見狀後便以為諸葛亮設有埋伏,於是便拒絕進入西城並掉頭離去,諸葛亮的計謀挽救了西城,並使他的少數士兵們免於被屠殺、被俘。[45]

古迦太基[编辑]

在第二次布匿戰爭期間,迦太基將軍漢尼拔在坎尼會戰中使用了欺騙手段。在其準備與盧基烏斯·埃米利烏斯·保盧斯與蓋烏斯·特雷恩蒂烏斯·瓦羅所率領的羅馬軍隊時,漢尼拔四萬軍隊,羅馬方面則集結了超過八萬軍隊。為了克服羅馬人的人數優勢,漢尼拔讓經驗、紀律較差的高卢人安排在陣型中央並向羅馬人進發;另,漢尼拔在陣型兩側部屬了經驗、紀律較嚴明的利比亞、蓋圖利人步兵。漢尼拔打算用高卢人在前進中的羅馬人面前讓步,使其陣線中央呈現彎曲但不至於斷裂。當羅馬人見高卢人撤退之時,就會朝著漢尼拔彎曲戰線所形成的「麻袋」中推進。一但他們進入「麻袋」,非洲步兵們就會往內壓縮、攻擊羅馬軍隊的側翼,同時在迦太基騎兵的配合下,侧翼的步兵繼續前進到完全包圍羅馬人並開始攻擊其後方之時。最終,戰鬥按照漢尼拔的設想內展開,大部分的羅馬人不是被殺就是被俘,只有不到一萬人僥倖逃離戰場。該戰役被視為是漢尼拔是優秀戰術將領的證明,同時也是古羅馬所遭遇過最慘重的失敗之一。[47]

古羅馬[编辑]

高盧戰爭期間,羅馬指揮官尤利烏斯·凱撒於公元前52年試圖在現今法國中部與部落首領維欽托利的軍隊開始交戰,維欽托利利用埃拉维河(今阿列河)將自己與凱撒的軍隊隔離開來,還拆毀了橋樑,持續追蹤凱撒軍隊動向並阻止其渡河。凱撒的對策為將她的六十名隊列中的其中四十個藏起來,讓剩下二十個聚集在一起,這樣從河岸對面來看就還是六十個隊。接著,那二十個隊列繼續沿河前進,維欽托利繼續跟著他們的部隊,然後凱撒率領四十個藏起來的隊列,來到一座可以被修復的橋,在修好之後他便讓部隊們渡河,並讓另外二十個隊列與其會合。這樣一來,凱撒一軍就來到維欽托利的那一側沿岸,如今他可以按照自己的計劃展開進攻。[48]

蒙古帝國[编辑]

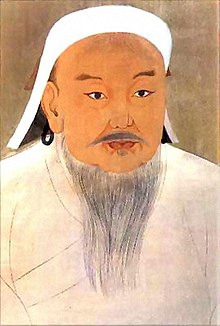

蒙古帝國經常使用欺騙手段來獲得軍事上的成功。成吉思汗常用的戰術是誇大己方規模的軍力,從而讓敵人投降、逃跑。其在1204年與乃蠻作戰時,成吉思汗便命令士兵每人點燃五根篝火,讓人有一種期有很多軍隊的印象。1258年,蒙哥快領四萬軍隊入侵四川時,便散播其有十萬大軍的謠言來給敵方製造恐慌。[49]

當蒙古人與在人數上佔優勢的敵軍對峙時,們經常會讓一些部隊在後方,利用綁在馬尾上的樹枝來揚起塵土,讓人有一種援軍正在趕來的假象。此外蒙古士兵每人都有一匹以上的馬,為了誇大軍隊的規模,他們會強迫俘虜或平民騎上他們的備用馬,或者乾脆在馬上放上假人。為了讓自己的部隊看起來很少,蒙古人會排成單列騎行,藉以最大程度地減少塵土揚起,並使馬蹄更難被計算。[49]另,蒙古軍隊也常使用假撤退的戰術,一種典型的戰術為部署「莽古泰」,此為一支先頭部隊,他們會向敵人發起衝鋒,並在衝散騎陣行後立刻後撤,試圖將敵人引誘到對蒙古人有利的位置。[50]

中世紀[编辑]

十字軍東征期間也有軍事欺騙的案例。1271年,蘇丹拜巴爾一世向被圍困的騎士們遞交一封信,其信上寫著他們的指揮官命令他們投降。該信是假消息,但騎士們信以為真,便全部投降了,騎士堡也隨即被攻佔。[50]

在1401年的威爾斯起義期間,威爾斯的彭米內德都鐸王朝試圖尋求撤銷亨利·珀西加在他們頭上的價格。在其決定要攻入珀西的康威城堡後,都鐸王朝的一名成員偽裝成木匠並進入城堡,接納在裡面的同袍。這場欺騙一定程度上促成了英格蘭都鐸王朝的建立。[50]

文藝復興[编辑]

華盛頓·歐文的《征服格拉纳达》一書中,記載了14世紀80年代所發生的事情:在格拉納達戰爭期間,格拉納達省阿拉馬遭到摩爾人包圍,有一部分的堡壘外牆在圍攻期間被暴風雨所沖毀,牆下的泥土也被沖走。為了掩人耳目,西班牙守軍首領滕迪利亞伯爵下令架設布幕,並且被漆成石頭的顏色,使得摩爾人圍攻者都不敢靠近,從而避免被識破的危機。在接下來的幾天中,該缺口被修復,而摩爾人從始至終都未發現。[51]

康布雷同盟戰爭戰爭期間,英國亨利八世率軍駐紮於歐洲大陸。1513年9月4日,亨利的軍隊開始圍攻位於今天比利時的圖爾奈。圖爾奈在當時是掛毯業所在地,也是許多著名畫家的故鄉。圖爾奈藉此製造出類似壕溝的畫布來誇大防禦工事的強度,從而延長了圍城時間。[52]由於該次欺騙,該城比預期還多堅持了幾天,並在投降時獲得有利條件。[53]

殖民時期的非洲[编辑]

1659年,丹麥-挪威在現今的迦納阿克拉附近建造了克里斯蒂安堡。[54][55]該遺址曾被丹麥-挪威、葡萄牙與瑞典之間之間多次易手,只為控制奴隸、黃金、象牙等原材料之貿易,有時是透過武力奪取,有時則透過購買獲得。1692年,「阿克瓦穆人的國王」納納·阿薩瑪尼計劃從丹麥-挪威手中奪取該要塞。他把自己裝扮成廚師兼翻譯,在要塞中找到一份工作,並在接下來的一年裡掌握了丹麥語,並透過偵查了解了要塞居民的活動以及與他們貿易的人。[54]

在他熟悉了克里斯蒂安堡的居住者與運作模式後,1693年,阿薩瑪尼告訴佔領該堡壘的丹麥商人說,有一群阿克瓦穆人想要急購武器與彈葯,建議丹麥人應該抬高價格。[54][55]在巨額利潤的驅使下,丹麥人與阿薩瑪尼帶到要塞內的80位阿克瓦穆人進行交易。當丹麥人允許阿克瓦穆人檢查步槍並讓其試射時,阿克瓦穆人卻用這些步槍攻擊丹麥人。丹麥人因措手不及,很快就被制伏,並被趕出克里斯蒂安堡。[54]隨後,阿克瓦穆人一直佔據著該堡壘長達一年,直到阿薩瑪尼最終同意將堡壘賣回給丹麥-挪威,[54][55]該堡壘的鑰匙則被阿薩瑪尼作為戰利品保留下來,至今都還留在阿克瓦穆人手上。[54]

英法北美戰爭[编辑]

英法北美戰爭期間,英軍指揮官詹姆斯·沃爾夫在1759年的整個夏天都在試圖迫使法軍指揮官路易-約瑟夫·德·蒙卡爾姆撤離他在魁北克城建立的嚴密防線。當摧毀法方大部分的砲火也未見效果時,沃爾夫決定採用聲東擊西的策略。[56][57]沃爾夫命令海軍上將查爾斯·桑德斯將聖勞倫斯河上的英國艦隊掉到魁北克以東,蒙卡爾姆的一個主要營地對面的位置。此次演示似乎是為即將到來的進攻做好準備,而蒙卡爾姆上當了,並即刻調兵遣將,防範英軍從該地發動進攻。[56]

沃爾夫在魁北克城的士兵利用了欺騙來造成有利的兵力平衡。他們首先開闢了一條從河流通往城市高地的道路,接著在城牆附近的農田上部署戰鬥隊形。這讓對手蒙卡爾姆措手不及,他知道自己無法阻止圍攻,只能選擇放手一搏。最終在1759年9月13日的亞伯拉罕平原戰役中,法軍徹底被擊潰。魁北克的失守也使得戰爭終告失敗,法國被迫將加拿大割讓給英國。[56]

美國獨立戰爭[编辑]

波士頓之圍[编辑]

喬治·華盛頓──大陸軍總司令在與規模、裝備上皆居上品且訓練有素的英軍與其僱傭兵的戰鬥中,因成功利用了欺騙手段而拉平了勝算。在1775年4月至1776年3月的波士頓之圍中,新組建的大陸軍遭遇了許多裝備、補給短缺的問題,尤其是火藥,在其中一場戰鬥中,華盛頓的部隊每人只能發射不超過九發子彈。為了向英國人隱瞞火藥缺乏的情況,華盛頓的軍需官士兵將火藥桶內裝滿沙子,從羅德島的普罗维登斯運往大陸軍的倉庫。[58] [59]這場欺騙成功騙過了英國間諜,促使英國指揮官決定不再圍攻期間冒險發動進攻。[58]

長島會戰[编辑]

1776年8月下旬,大陸軍在長島會戰中戰敗,華盛頓的軍隊撤守到布魯克林高地,並背靠東河,而英軍正有優勢兵力從陸路三面包圍。英國預計華盛頓會發現自己處於不利的局面便投降。然而華盛頓就安排一隊小船讓他的9000名士兵全數渡河,並送往相對安全的曼哈頓島。他們在黑夜的掩護下逐隊撤退,避免被察覺到全軍撤退的情況。期間,糧車與炮車的車輪被裹上舊布,藉此消除噪音,同時部隊都被命令保持沉默,以免驚動英軍。後衛徹夜不熄營火。上述措施都是為了讓英軍以為大陸軍仍然在布魯克林高地。隨後的塵霧遮蔽了英軍的視線,促使大陸軍9000名士兵安全撤離。待到英軍開始推進時,他們驚訝地發現到美軍陣地上居然空無一人。[60]

特倫頓戰役[编辑]

在1776年特倫頓戰役前的聖誕節,華盛頓利用間諜約翰·霍尼曼獲得了有關英國黑森雇佣军位置的情報。[61]霍尼曼假扮成效忠派的屠夫與紡織工人,與英國黑森軍隊進行交易,並獲得了有用情報。[61]與此同時他還散布假消息,讓英軍與黑森軍團認定大陸軍士氣低落,不可能在年底對英軍陣地發動進攻,從而為華勝隊的計劃提供幫助。[61][62]霍尼曼的欺騙性情報最終得以讓華盛頓可以出奇不意地擊潰反應不及的黑森軍團。[61]

普林斯頓戰役[编辑]

在特倫頓戰役後,英軍派遣查爾斯·康沃利斯將軍率領的大軍追擊華盛頓的小部隊。[63]1777年1月2日的阿遜平克溪戰役中,華盛頓的大陸軍成功擊退英軍對其陣地的三次進攻。[63]英軍在天黑後停止進攻,並計劃在第二天一大早繼續進攻。[63]當晚,華盛頓再次使用了他在布魯克林用過的欺騙策略,包括將馬車與砲車的車輪裹住減輕噪音,並留下一支後衛軍保持營火燃燒。[63]英軍再一次地上當,使得華盛頓得以將軍隊轉移到其他位置,並在1月3日的普林斯頓戰役中擊敗英軍。[64]

史坦威克斯堡之圍[编辑]

1777年8月,大陸軍第一次試圖解除紐約州史坦威克斯堡之圍,但是因為奧里斯卡尼戰役而被英軍阻止。[65]班尼狄·阿諾領導的第二次嘗試之所以成功,部分原因在於其成功欺騙了英國圍攻者。[65]阿諾派遣信使霍恩·約斯特·斯凱勒(一名效忠派人,因其獨特的着装和行为而被英軍的莫霍克盟友視為先知)前往英軍前線。[65]為了確保其優良行為,阿諾綁架了斯凱勒的弟弟做為人質。[65]斯凱勒到達史坦威克斯堡外的英軍陣地後,他告訴莫霍克人,阿諾的救援縱隊比實際距離還進,且人數上也比實際上還多。[65]莫霍克人起初並未聽信斯凱勒的話,但在阿諾派來的其他印地安信使帶來相同的話後,他們便認為斯凱勒的話是真的。[65]最終莫霍克人決定離開,繼而迫使英軍指揮官巴利·聖烈治下令撤退。[65]該解圍也終結了英軍控制莫霍克谷的企圖。[65]

考彭斯戰役[编辑]

1780年夏天,大陸軍南方指揮官納撒尼爾·格林將軍在北卡罗来纳州與南卡罗来纳州對英軍展開騷擾行動。[66]格林的部下丹尼爾·摩根指揮著一支六百人的部隊,任務是在南卡罗来纳州的偏遠地區騷擾敵人。[66]1781年1月,伯納斯特·塔爾頓指揮的英軍在南卡罗来纳州考彭斯附近的布羅德河上逼近摩根,摩根選擇迎戰,而非冒著被攻擊的風險渡河。[66]

摩根知道英國人認為大陸軍民兵低人一等,他利用這種看法,將部隊排成三路。[66]首先是神槍手,他們提供騷擾性火力,試圖擊斃英國軍官,[66]爾後,神槍手將退回遊民兵組成的第二道防線,[66]再之後,民兵會發射兩輪砲彈,然後假裝潰敗,假裝逃亡。[66]如果英國人認為他們已經引起民兵的恐慌,他們就會向前衝鋒。[66]然而,英軍並未追上他們,而是碰上了約翰·伊格·霍華德指揮的第三條戰線──即大陸軍的士兵。[66]摩根還擁有一支由威廉·華盛頓指揮的小型大陸騎兵部隊。[66]

摩根的欺騙性策略被證明是決定性的。[66]在1781年1月17日的考彭斯戰役中,塔萊頓率領的英軍發起正面進攻,[66]民兵見狀後假裝撤退,英軍繼續進攻。[66]然後英軍按照原計畫,先是被霍華德的部隊迎擊,然後又被華盛頓的騎兵突擊側翼。[66]最終英軍陣亡百餘人、受傷兩百餘人、被俘五百餘人。[66]反觀摩根部隊僅有12人陣亡,60人受傷而已。[66]

法國大革命[编辑]

拿破崙·波拿巴在其戰役中大量地使用欺騙手段。[67]在1796年的洛迪之戰中,他利用欺騙手段成功渡過波河。[67]拿破崙為了聲東擊西,對約翰·彼得·博利厄的強大奧軍進行了一次象徵式的渡河嘗試。[67]與此同時,他的大部分軍隊逆流而上,在皮亞琴察取得了一個無可爭議的橋頭堡。[67]在拿破崙渡河後,其部隊向敵軍後衛發起攻擊,他把這種戰術稱之為「後進」。[67]

第一次反法同盟[编辑]

在第一次反法同盟戰爭期間,法國曾試圖登陸英國。[68]在1792年2月的菲什加德之战,指揮法軍與愛爾蘭軍隊的美籍愛爾蘭人威廉·泰特在威爾斯的菲什加德登陸。[68]英格蘭與威俺斯民兵與平民在約翰·坎貝爾的指揮下匆忙集結,保衛該鎮。[68]當泰特部隊的紀律開始崩潰,其入侵企圖開始放緩時,泰特要求獲得允許其指揮部離開的投降條件。[68]坎貝爾沒有提出條件,而是要求無條件投降。[67][68]就在泰特與其下屬連夜考慮坎貝爾的要求時,坎貝爾透過幾種欺騙手段來支持他的虛張聲勢。[68]根據當地傳說,這些手段包括讓身穿威爾斯傳統服飾,頭戴威爾斯帽的婦女在法軍營地附近的懸崖上站崗。[68]從遠處的法軍來看,這些婦女似乎穿著紅衫與沙科帽的英國士兵。[68]泰特由於深信自己寡不敵眾,於是便投降,其部隊全被俘虜。[68]

第一次巴巴里戰爭[编辑]

1803年10月,第一次巴巴里戰爭期間,費城號護衛艦在北非的的黎波里港擱淺,被的黎波里軍隊俘獲。[69]1804年2月,一支由小史蒂芬·迪凱特指揮的美國軍事分遣隊被派去回收或摧毀這艘船,藉以阻止的黎波里軍隊使用該船艦。[69]突擊隊欺騙的黎波里當局,搭乘美國海軍無畏號戰艦駛入的黎波里港。該船艦為從的黎波里俘獲的雙桅小帆船,突擊隊將其偽裝成馬爾他商船。[69]該船的西西里港口領航員用阿拉伯語與的黎波里當局交談,聲稱該船在暴風雨中失去了锚,並請求允許其停靠在被俘虜的費城號旁邊。[69]在得到許可後,迪凱特和他的船員壓倒了守衛費城號的小部隊,期間其使用長矛與劍,避免發出槍響而驚動岸上的當局。[69]由於他們無法駛離費城號,迪凯特和他的船員就一把火燒毀費城號,爾後泉源安全撤離。[69]

1812年戰爭[编辑]

美國第一次入侵加拿大[编辑]

1812年7月,威廉·赫爾將軍正在底特律堡,英軍安大略溫莎底特律河的對岸加固防禦工事。[70]赫爾決定要把英軍趕到離底特律更遠的馬爾登堡,繼而奪取溫莎的防禦工事。[71]為此,他採取了欺騙手段:首先,他讓手下找到能夠找來的所有船隻與獨木舟,[71]然後再7月11日,赫爾在英國人眼皮底下,派了幾艘船前往底特律南部的斯普林韋爾斯。[71]與此同時,由鄧肯·麥克阿瑟率領的美國軍團也從底特律前往斯普林韋爾斯──此舉也被英國人看在眼裡。[71]

英國人預計美軍將會越過底特律南部,而此時第二支美軍在黑夜中向北進軍,直至「腥紅之溪」,一位於底特律堡以北一英里,安大略省桑威奇镇對面的一個過境點。[71]在英國人發現斯普林韋爾斯無動靜之時,便認為他們已經渡河向馬爾登堡進軍。[71]他們假定馬爾登堡必定不堪一擊,便讓駐紮在桑威奇镇的英軍向南進軍。到了上午,從腥紅之溪奔來的美軍在毫無抵抗的情況下得以越過馬爾登堡到達桑威奇镇,[71]在站穩腳跟後又從桑威奇镇向溫莎進軍,並成功奪取了英軍的防禦工事。[71]

夺回奈里娜号双桅船[编辑]

1812年7月,英國戰艦貝爾維德拉號俘獲了美國雙桅橫帆船奈里娜号,該船原本預計從愛爾蘭紐里駛至紐約市,但不知英美兩國在6月便已宣戰。[72][73]其餘船員被轉移到英國船隻上,除了船長詹姆斯·斯圖爾特,[74]他被英國戰利品船員留在船上,並待該船駛往哈利法克斯,藉以讓戰利品法院對英國的索賠進行裁決。[73]當英國船隻離開後,斯圖爾特向戰利品船員建議打開艙門,藉以讓奈里娜号船艙保持合適的通風。[73]在斯圖爾特一聲令下,在登船前就躲在甲板下的50位美國乘客立刻衝出來並重新控制了這艘船。[73]斯圖爾特的欺騙成功讓她再次得以掌控奈里娜号,該船最後在8月4日抵達新倫敦。[73]

底特律圍城戰[编辑]

在1812年戰爭中的底特律圍城戰中,英國少將艾薩克·布洛克與美國原住民領袖特庫姆塞曾使用各種欺騙手段,包括允許截獲誇大其部隊規模的信件、將布洛克民兵偽裝成正規軍士兵,及反覆讓同一隊的美國原住民在美國觀察員面前走過,使其看起來比實際人數還多。[75]儘管美國指揮官威廉·赫爾擁有兵力優勢,但是他認為自己面對的是一個數量龐大的英國正規軍與成群結隊、難以控制的印地安人。[75]由於擔心該城遭到屠殺,赫爾在8月交出了這個城鎮與附屬要塞。[75]他的大部分民兵得以就地卸甲歸田,正規軍則被當作戰俘關押。[75]

捕获凯瑟琳号和罗斯号双桅船[编辑]

指揮喬治亞娜號的美國海軍中尉約翰 ·唐斯(其隸屬大衛·波特之海軍部隊)當時負責襲擊位於科隆群岛鏈的英國船隊。[76]1813年5月28日,喬治亞娜號的暸望員在詹姆斯島附近發現兩艘英國船隻:凯瑟琳号和罗斯号。[76]唐斯隨後採取欺騙手段,讓己船升上英國旗幟,使得這兩艘捕鯨船以為並沒有威脅。[76]在美國人進入範圍內後,它們直接放下載滿人的小船往兩船划去,並在沒有任何抵抗的情況下輕易俘虜它們。[76]英國艦長事後對唐斯透漏說,他們對於此次襲擊毫無防備,直到美國人登上甲板為止。[76]

捕獲鷹號軍艦[编辑]

1813年,英國皇家海軍持續封鎖著美國港口。[77][78][79]在海軍准將約翰·貝雷斯福德指揮的英國旗艦普瓦捷號在另一艘雙桅船鷹號的支援下,得以一直駐紮在下紐約灣桑迪角外。[77][78][79]其中鷹號在當地漁民口中可謂是臭名昭彰,它不僅會抓捕漁船船員,還會扣走船上的貴重物品,[77][78][79]是以約翰·珀西瓦爾向當時的美國海軍主動提出要解決此問題的要求,並獲得一艘名叫「洋基號」的漁船。[77][78][79]1813年7月4日上午,他讓34名武裝義士藏在船艙中,自己與另外兩位義士則裝扮成漁民,[77][78][79]隨後珀西瓦爾便駕駛洋基號出海,彷彿它真要去捕魚一樣。[77][78][79]很快地,鷹號指揮官發現了這艘漁船並靠近之,以便命令它把船上的牲畜轉移到附近的普瓦捷號。[77][78][79]珀西瓦爾假意服從,待鷹號距離漁船不到十英尺時,他大喊了一聲:「勞倫斯」(此乃為了紀念逝去的美國海軍詹姆斯·勞倫斯),隨後那34名武裝義士便發動突然襲擊,[77][78][79]他們立刻湧上甲板並開始射擊,[77][78][79]鷹號船員措手不及,並紛紛逃下甲板。[77][78][79]鷹號的其中一位船員後來降下旗幟,並向洋基號投降,[77][78][79]另有兩名英國人陣亡,一名受重傷,美國人無傷亡。[77][78][79]當後來成千上萬的美國人慶祝獨立日時,珀西瓦爾將被俘的鷹號開進港口,及把被俘船員帶到紐約白廳街碼頭。[77][78][79]

黑沼路伏击战[编辑]

1813年7月,美國步槍兵團的一位連長班傑明·福賽思希望在安大略省纽瓦克(今滨湖尼亚加拉)附近針對英國人的軍事行動中,爭取到塞尼卡戰士的支持。[80]爾後,福賽思與塞尼卡族酋長同意共同伏擊與英國人合作的莫霍克人。[80]福賽思與塞尼卡戰士事先躲藏在黑沼路兩側,[80]隨後幾名塞尼卡騎手騎馬出來吸引莫霍克人的注意並佯裝撤退。[80]在騎手穿過埋伏的美國步槍手與塞尼卡人後,福賽思吹響軍號作為信號。[80]隨後他們立刻從藏身之處中站起來,並對莫霍克人開火。[80]最後莫霍克人有15位被殺、13位投降(包括一位英國翻譯)。[80]部分莫霍克人僥倖逃離,而後美國人與塞尼卡人將戰俘全部送回美國戰線。[80]

史蒂芬森堡之戰[编辑]

奥德尔镇伏击战[编辑]

倫迪巷之戰[编辑]

康喬克塔溪之戰[编辑]

美國南北戰爭[编辑]

第二次波耳戰爭[编辑]

第一次世界大戰[编辑]

第二次世界大戰[编辑]

韓戰[编辑]

古巴飛彈危機[编辑]

越戰[编辑]

諾亞方舟行動[编辑]

贖罪日戰爭[编辑]

恩德培行動[编辑]

福克蘭戰爭[编辑]

美國入侵巴拿馬[编辑]

波斯灣戰爭[编辑]

科索沃戰爭[编辑]

2006年以黎衝突[编辑]

俄烏戰爭[编辑]

中印邊界問題[编辑]

小說中的軍事欺騙[编辑]

意見[编辑]

另見[编辑]

註釋[编辑]

參考來源[编辑]

- ^ Caddell 2004,第1頁.

- ^ Friedman, Herb. Deception and Disinformation. Psy Warrior.com. Mechanicsburg, PA: Ed Rouse. [7 October 2020].

- ^ Caddell 2004,第2–3頁.

- ^ Friedman.

- ^ U.S. Army Combined Arms Center. FM 3–13.4: Army Support to Military Deception (PDF). Washington, DC: U.S. Army Publishing Directorate. 26 February 2019: 2–8 [7 October 2020]. (原始内容 (PDF)存档于10 October 2020).

- ^ Baker, Richard. The lost and found art of deception. Army.mil (Washington, DC). 17 November 2011.

- ^ Petraeus, David. 'The Art of War': As relevant now as when it was written. The Irish Times (Dublin, Ireland). 26 March 2018.

- ^ Malin, Cameron H.; Gudaitis, Terry; Holt, Thomas J.; Kilger, Max. Deception in the Digital Age. San Diego, CA: Academic Press. 2017: xix. ISBN 978-0-1241-1639-9 –通过Google Books.

- ^ Krentz, Peter. Van Wees, Hans , 编. War and Violence in Ancient Greece: Deception in Archaic and Classical Greek Warfare. Swansea, Wales: Classical Press of Wales. 2009: 169. ISBN 978-1-9105-8929-8 –通过Google Books.

- ^ Sheldon, Rose Mary. Intelligence Activities in Ancient Rome. New York: Routledge. 2005: 129. ISBN 978-0-2030-0556-9 –通过Google Books.

- ^ Titterton, James William. Abstract: Trickery and Deception in Medieval Warfare, c. 1000 – c. 1330. White Rose eTheses Online (学位论文) (Leeds, England: University of Leeds). 27 June 2019.

- ^ Greenspan, Stephen. Annals of Gullibility. Westport, CT: Praeger. 2009: 51. ISBN 978-0-313-36216-3 –通过Google Books.

- ^ Macknik, Stephen L.; Martinez-Conde, Susana. Deploying Deception on the Battlefield. Scientific American. London: Springer Nature America, Inc. 1 March 2017.

- ^ Ragucci, Jason. Good luck, Charlie. Army.mil (Washington, DC). 30 November 2015.

- ^ Combined Arms Center,第iii頁.

- ^ Director Joint Force Development. Joint Publication 3–13.4: Military Deception (PDF). Washington, DC: Chairman of the Joint Chiefs of Staff. 26 January 2012: xiii.

- ^ Hamilton, David L. Deception in Soviet military doctrine and operations (PDF). Monterey, CA: Naval Postgraduate School. 1986: 3.

- ^ Gipe, George W. Camouflage, Camouflage: Wherefore Art Thou, Camouflage?. The Engineer (Ft. Belvoir, VA: U.S. Army Engineer School). Winter 1973: 21, 24 –通过Google Books.

- ^ Joint Publication 3–13.4: Military Deception,第vii頁.

- ^ Micciche, James P. Competing through Deception: Expanding the Utility of Security Cooperation for Great Power Competition. Small Wars Journal (Bethesda, MD: Small Wars Foundation). June 25, 2021.

- ^ Rubin, Jamie. Deception: The other 'D' in D-Day. NBC News (New York, NY). June 4, 2004.

- ^ 22.0 22.1 22.2 22.3 22.4 22.5 22.6 Combined Arms Center,第1-7頁.

- ^ Zimmerman, Dwight Jon. Operations Crossbow and Hydra: The Aerial Attacks Against Peenemünde. Defense Media Network. St. Petersburg, FL: Faircount Media Group. 13 August 2013.

- ^ Chief of Staff of the United States Army. Field Manual 3-0: Operations (PDF). Washington, DC: U.S. Army Publishing Directorate. 6 October 2017: 7–53.

- ^ Civil War Overview: Yorktown. Battlefields.org. Washington, DC: American Battlefield Trust. 16 January 2009 [7 October 2020].

- ^ Operation Mincemeat: The man who never was. The History Press. Cheltenham, England. [7 October 2020].

- ^ Forbes, Peter. review: The Phantom Army of Alamein by Rick Stroud. The Guardian (London). 21 December 2012.

- ^ Suciu, Peter. Deception at D-Day: How Fake Armies, False Radio Traffic and Even Rubber Tanks Helped Fool Hitler. Yahoo! News (New York). 5 June 2020.

- ^ Perfidy. The Practical Guide to Humanitarian Law. Geneva, Switzerland: Médecins Sans Frontières. [14 June 2021].

- ^ Combined Arms Center,第1-8, 1-9, 1-10頁.

- ^ Combined Arms Center,第1-8頁.

- ^ Gladwell, Malcolm. Pandora's Briefcase. The New Yorker (New York, NY). 3 May 2010.

- ^ 33.0 33.1 Combined Arms Center,第1-9頁.

- ^ D-Day's Bodyguard. History and Stories. Swindon, England: English Heritage. [9 October 2020].

- ^ Combined Arms Center,第1-9, 1-10頁.

- ^ 36.0 36.1 36.2 Combined Arms Center,第1-10頁.

- ^ Bodmer, Sean M.; Kilger, Max; Carpenter, Gregory. Reverse Deception: Organized Cyber Threat Counter-Exploitation. New York, NY: McGraw-Hill. 2012: 42. ISBN 978-0-0717-7250-1 –通过Google Books.

- ^ The Defeat of Hitler: D-Day Invasion. History Place.com. The History Place. 2010 [June 15, 2022].

- ^ Combined Arms Center,第2-5頁.

- ^ Butts, Jonathan; Shenoi, Sujeet (编). Critical Infrastructure Protection V. New York: Springer. 2011: 7. ISBN 978-3-642-24864-1 –通过Google Books.

- ^ Hays, Jeff. Military Campaigns of Thutmose III. Ancient Egyptian Military: Weapons, Campaigns and battles. Hiroshima, Japan: Facts and Details. September 2018 [13 October 2020].

- ^ Cartwright, Mark. Trojan War. World History Encyclopedia. Godalming, England. 22 March 2018.

- ^ 43.0 43.1 Wasson, Donald L. Battle of Hydaspes. World History Encyclopedia. Montreal, Canada. 26 February 2014.

- ^ Daniel, Donald C.; Herbig, Katherine C. (编). Strategic Military Deception: Pergamon Policy Studies on Security Affairs. New York: Pergamon Press. 2013: 293–294. ISBN 978-1-4831-9006-8 –通过Google Books.

- ^ 45.0 45.1 45.2 Zu, Ryan. Three Kingdom Period: Zhu Geliang. Rochester.edu. Rochester, NY: University of Rochester. [5 October 2020].

- ^ Leffman, David. Empty City Stratagem. David Leffman.com. 6 February 2017.

- ^ Pillalamarri, Akhilesh. Hannibal vs. Rome: Why the Battle of Cannae Is One of the Most Important in History. The National Interest. Washington, DC: Center for the National Interest. 17 December 2016.

- ^ Holmes, T. Rice. Caesar's Conquest of Gaul. Clarendon Press: Oxford, England. 1911: 148–150. ISBN 978-5-8795-6987-2 –通过Google Books.

- ^ 49.0 49.1 May, Timothy. Genghis Khan's Secrets of Success. History Net.com. Tysons, VA: Historynet LLC. August 2007.

- ^ 50.0 50.1 50.2 Latimer 2001,第6–14頁

- ^ Irving, Washington. The Works of Washington Irving. XIV: Conquest of Granada. New York: George P. Putnam. 1852: 171–172 –通过Google Books.

- ^ Chisholm, Chisholm (编). The Encyclopedia Britannica XXX 12. New York: The Encyclopedia Britannica, Inc. 1922: 542 –通过Google Books.

- ^ Loades, David. Henry VIII. Stroud, England: Amberley Publishing. 2011: 71–72. ISBN 978-1-44560-665-1 –通过Google Books.

- ^ 54.0 54.1 54.2 54.3 54.4 54.5 How a Ghanaian Chief tricked the Danes in 1693, took their castle and later sold it back to them. GhanaWeb (AfricaWeb Holding). 11 March 2020.

- ^ 55.0 55.1 55.2 Osei-Tutu, John Kwadwo; Smith, Victoria Ellen (编). Shadows of Empire in West Africa: New Perspectives on European Fortifications. London: Palgrave Macmillan. 2018: 149–150. ISBN 978-3-3193-9282-0 –通过Google Books.

- ^ 56.0 56.1 56.2 Wood, William. The Winning of Canada: A Chronicle of Wolfe; The Plains of Abraham, September 13, 1759. The Quebec History Encyclopedia. Westmount, Quebec: Marianopolis College. 1915 [6 October 2020].

- ^ Alexander, Bevin. Lectures Chapter 13, How Wars Are Won. College Course on the Rules of War. Bremo Bluff, VA: Bevin Alexander.com. [6 October 2020].

- ^ 58.0 58.1 Zegart, Amy. George Washington Was a Master of Deception. The Atlantic (Boston, MA: Emerson Collective). 25 November 2018.

- ^ Lengel, Edward G. (编). A Companion to George Washington. Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell. 2012: 304. ISBN 978-1-4443-3103-5 –通过Google Books.

- ^ George Washington: Defeated at the Battle of Long Island. HistoryNet. 12 June 2006.

- ^ 61.0 61.1 61.2 61.3 John Honeyman and The Battle of Trenton. Intelligence Throughout History. Langley, VA: Central Intelligence Agency. 24 November 2010. (原始内容存档于25 May 2011).

- ^ Van Dyke, John (1873), "An Unwritten Account of a Spy of Washington", Our Home

- ^ 63.0 63.1 63.2 63.3 Marsico, Ron. The Battles of Trenton and Princeton: Turning Points of the American Revolution. NJ Spotlight News (New York). 24 December 2019.

- ^ The Battle of Princeton. history.com.

- ^ 65.0 65.1 65.2 65.3 65.4 65.5 65.6 65.7 Sawyer, William. The 1777 Siege of Fort Schuyler. NPS.gov. Rome, NY: National Park Service, Fort Stanwix National Monument. 26 February 2015.

- ^ 66.00 66.01 66.02 66.03 66.04 66.05 66.06 66.07 66.08 66.09 66.10 66.11 66.12 66.13 66.14 66.15 Elphick, James. This daring ruse turned the tide of the American Revolution. We Are The Mighty. Weston, MA: Military.com. 10 August 2016.

- ^ 67.0 67.1 67.2 67.3 67.4 67.5 Latimer 2001,第20–26頁

- ^ 68.0 68.1 68.2 68.3 68.4 68.5 68.6 68.7 68.8 Levine, Timothy R. Encyclopedia of Deception 1. Los Angeles, CA: SAGE. 2014: 64–65. ISBN 978-1-4522-5877-5 –通过Google Books.

- ^ 69.0 69.1 69.2 69.3 69.4 69.5 Hughes, Christine. Lieutenant Stephen Decatur's Destruction of Philadelphia, Tripoli, Libya , 16 February 1804. Navy.mil. Washington, DC: U.S. Navy, Histories and Archives Division. January 2019.

- ^ Lossing 1869,第285頁.

- ^ 71.0 71.1 71.2 71.3 71.4 71.5 71.6 71.7 Lossing 1869,第261–262頁.

- ^ Hannings, Bud. The War of 1812: A Complete Chronology with Biographies of 63 General Officers. Jefferson, NC: McFarland & Company. 2012: 45. ISBN 978-0-7864-6385-5 –通过Google Books.

- ^ 73.0 73.1 73.2 73.3 73.4 Niles, Hezekiah (编). Military Notices: The Brig Nerina. The Weekly Register (Baltimore, MD). 8 August 1812: 381 –通过Google Books.

- ^ Notice to passengers who have engaged their passage in the American Brig NERINA, Capt. JAMES STEWART, for NEW YORK. Belfast Commercial Chronicle (Belfast, Northern Ireland). 30 May 1812: 2 –通过lastchancetoread.com.

- ^ 75.0 75.1 75.2 75.3 Lossing 1869,第284–290頁.

- ^ 76.0 76.1 76.2 76.3 76.4 Comeau, George. True Tales: Commodore Downes. Canton Citizen. Canton, MA: Canton Citizen Inc. 25 Jul 2013 [11 June 2021].

- ^ 77.00 77.01 77.02 77.03 77.04 77.05 77.06 77.07 77.08 77.09 77.10 77.11 77.12 Mad Jack Percival. vicsocotra. Daily Socotra. 2019-06-28 [2020-12-03].

- ^ 78.00 78.01 78.02 78.03 78.04 78.05 78.06 78.07 78.08 78.09 78.10 78.11 78.12 "Ships' Data, U.S. Naval Vessels" by United States. Navy Department p. 376.

- ^ 79.00 79.01 79.02 79.03 79.04 79.05 79.06 79.07 79.08 79.09 79.10 79.11 79.12 Hannings,第133–134頁.

- ^ 80.0 80.1 80.2 80.3 80.4 80.5 80.6 80.7 Butters, D. E. The Insolent Enemy. Bloomington, IN: Xlibris. 2011: 128–130. ISBN 978-1-4628-8693-7 –通过Google Books.

引用错误:在<references>标签中name属性为“Rankin298”的参考文献没有在文中使用

引用错误:在<references>标签中name属性为“LatimerMafeking”的参考文献没有在文中使用

引用错误:在<references>标签中name属性为“BruceCh6”的参考文献没有在文中使用

引用错误:在<references>标签中name属性为“EricksonCh10”的参考文献没有在文中使用

引用错误:在<references>标签中name属性为“LiddellCh20”的参考文献没有在文中使用

<references>标签中name属性为“Handel215”的参考文献没有在文中使用文獻[编辑]

- Bruce, Anthony. The Last Crusade: The Palestine Campaign in the First World War. London: John Murray Ltd. 2002. ISBN 978-0-7195-5432-2.

- Caddell, Joseph. Deception 101 – Primer (PDF). Carlisle, PA: Strategic Studies Institute, U.S. Army War College. December 2004.

- Cave Brown, Anthony. Bodyguard of Lies. New York, NY: Harper & Row. 1975. ISBN 978-0-0601-0551-8.

- Delmer, Sefton. The Counterfeit Spy: The Untold Story of the Phantom Army That Deceived Hitler. Hutchinson & Co. 1973. ISBN 978-0-0910-9700-4.

- Dwyer, John B. Seaborne Deception: The History of U.S. Navy Beach Jumpers. New York: Praeger. 1992. ISBN 978-0-2759-3800-0 –通过Google Books.

- Erickson, Edward J. John Gooch; Brian Holden Reid , 编. Ottoman Army Effectiveness in World War I: A Comparative Study. No. 26 of Cass series: military history and policy. Milton Park, Abingdon, Oxon: Routledge. 2007. ISBN 978-0-203-96456-9.

- Falls, Cyril. Military Operations Egypt & Palestine from June 1917 to the End of the War. Official History of the Great War Based on Official Documents by Direction of the Historical Section of the Committee of Imperial Defence. 2 Part II. A. F. Becke (maps). London: HM Stationery Office. 1930. OCLC 256950972.

- Fisher, David. The War Magician. New York, NY: Berkley Books (Coward-McCann). 1983. ISBN 978-0-6981-1140-0.

- Gawne, Jonathan. Ghosts of the ETO: American Tactical Deception Units in the European Theater, 1944–1945. Havertown, Pennsylvania: Casemate Books. 2007. ISBN 978-1-9351-4992-7.

- Glantz, David. Military Deception in the Second World War. Cass Series on Soviet Military Theory & Practice. London: Routledge. 1989. ISBN 978-0-714-63347-3.

- Gribkov, General Anatoli I.; Smith, General William Y. Operation Anadyr. Chicago: Edition Q. 1994. ISBN 9780867152661 –通过Google Books.

- Hamilton, Patrick M. Riders of Destiny The 4th Australian Light Horse Field Ambulance 1917–18: An Autobiography and History. Gardenvale, Melbourne: Mostly Unsung Military History. 1996. ISBN 978-1-876179-01-4.

- Handel, Michael I. Masters of War: Classical Strategic Thought 3rd rev. and expanded. London: Routledge. 2006. ISBN 978-0-7146-5091-3.

- Hansen, James H. Soviet Deception in the Cuban Missile Crisis. Studies in Intelligence. 2002, 46 (1).

- Hesketh, Roger Fleetwood. Fortitude: The D-Day Deception Campaign. The Overlook Press. 2002. ISBN 978-1-58567-075-8.

- Holt, Thaddeus. The Deceivers: Allied Military Deception in the Second World War. New York: Scribner. 2004. ISBN 978-0-7432-5042-9.

- Howard, Michael. Strategic Deception in the Second World War: British Intelligence Operations Against the German High Command. W. W. Norton & Co. 1995. ISBN 978-0-393-31293-5.

- Lanning, Col. Michael Lee. Inside the LRRPs: Rangers in Vietnam. New York: Presido Press. 1988. ISBN 978-0-8041-0166-0.

- Latimer, Jon. Deception in War. New York: Overlook Press. 2001. ISBN 978-1-58567-381-0.

- Liddell Hart, Basil Henry. Strategy, the Indirect Approach. Faber & Faber. 1954.

- Liddell Hart, Basil Henry. History of the First World War. London: Pan Books. 1972. ISBN 978-0-330-23354-5.

- Lossing, Benson John. The Pictorial Field-book of the War of 1812. New York: Harper & Brothers. 1869: 261–262. ISBN 978-1-4047-5113-2 –通过Google Books.

本文含有此來源中屬於公有领域的内容。

本文含有此來源中屬於公有领域的内容。 - Maskelyne, Jasper. Magic: Top Secret. London, United Kingdom: Stanley Paul and Co. Ltd. 1949.

- Mitchell, Elyne. Light Horse The Story of Australia's Mounted Troops. Victor Ambrus (illustrator). Melbourne: Macmillan. 1978. OCLC 5288180.

- Montagu, Ewen. Beyond Top Secret Ultra. New York: Coward, McCann & Geoghegan. 1978. ISBN 978-0-6981-0882-0.

- Montagu, Ewen. The Man Who Never Was. Philadelphia, PA: J. B. Lippincott Company. 1954 –通过Bill Thayer's Web Site.

- Murphey, Edward F. Semper Fi: Vietnam: From Da Nang to the DMZ, Marine Corps Campaigns, 1965–1975. New York: Presidio Press. 2007. ASIN B000XUBG6E.

- O'Dea, Brian. High: Confessions of an International Drug Smuggler. New York, NY: Other Press. 2006. ISBN 978-1-5905-1310-1.

- Paget, G.C.H.V Marquess of Anglesey. Egypt, Palestine and Syria 1914 to 1919. A History of the British Cavalry 1816–1919 Volume 5. London: Leo Cooper. 1994. ISBN 978-0-85052-395-9.

- Powles, C. Guy; Wilkie, A. The New Zealanders in Sinai and Palestine. Official History New Zealand's Effort in the Great War, Volume III. Auckland: Whitcombe & Tombs Ltd. 1922. OCLC 2959465.

- Rankin, Nicholas. Churchill's Wizards: The British Genius for Deception, 1914–1945. Faber and Faber. 1 October 2008: 466. ISBN 978-0-571-22195-0.

- Rothstein, Hy; Whaley, Barton (编). The Art and Science of Military Deception. Norwood, MA: Artech House. 2013. ISBN 978-1-6080-7551-5 –通过Google Books.

- Smith, Charles L. Soviet Maskirovka. Airpower Journal. Spring 1988.

- Stroud, Rick. The Phantom Army of Alamein: How the Camouflage Unit and Operation Bertram Hoodwinked Rommel. Bloomsbury. 2012.

- Titterton, James. Deception in Medieval Warfare: Trickery and Cunning in the Central Middle Ages. Woodbridge, Suffolk, England: Boydell & Brewer. 2022. ISBN 978-1-7832-7678-3.

- Whaley, Barton. Stratagem: Deception and Surprise in War. Norwood, MA: Artech House. 2007. ISBN 978-1-5969-3198-5 –通过Google Books.

- Whaley, Barton. Practise to Deceive: Learning Curves of Military Deception Planners. Annapolis, MD: Naval Institute Press. 2016. ISBN 978-1-6125-1983-8 –通过Google Books.

- Whaley, Barton. Turnabout and Deception: Crafting the Double-Cross and the Theory of Outs. Annapolis, MD: Naval Institute Press. 2016. ISBN 978-1-6824-7029-9 –通过Google Books.

- Wheatley, Dennis. The Deception Planners. Hutchinson & Co. 1980. ISBN 978-0-0914-1830-4.

- Woodward, David R. Hell in the Holy Land World War I in the Middle East. Lexington: The University Press of Kentucky. 2006. ISBN 978-0-8131-2383-7.

外部連結[编辑]

维基共享资源上的相關多媒體資源:The dude named godzilla/軍事欺騙

维基共享资源上的相關多媒體資源:The dude named godzilla/軍事欺騙- Sworn to Secrecy: Secrets of War; Season 1, Episode 9, Tools of Deception. New York: History Channel. 1998 [29 May 2021]. (原始内容存档于2021-12-21) –通过YouTube.

- Sworn to Secrecy: Secrets of War; Season 4, Episode 2, Battlefield Deceptions. New York: History Channel. 2001 [29 May 2021]. (原始内容存档于2021-12-21) –通过YouTube.